Особенности вестибулярной функции при аномалии Киари I

рукописи

ВОРОНОВ Виктор Алексеевич

ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ АНОМАЛИИ КИАРИ I

14.00.04. – болезни уха, горла, носа

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

Санкт-Петербург 2009

003470536

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Росздрава.

Научный руководитель:

доктор медицинских наук,

профессор Пащинин Александр Николаевич

Официальные оппоненты:

доктор медицинских наук,

профессор Аникин Игорь Анатольевич

доктор медицинских наук,

профессор Бобошко Мария Юрьевна

Ведущая организация:

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова.

С.М. Кирова.

Защита диссертации состоится « /5 » июня 2009 года в 13 часов на заседании диссертационного совета при ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росметодтехнологий» (по адресу: 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росметодтехнологий»

Автореферат разослан «/3 »_2009 года

Ученый секретарь диссертационного Совета:

кандидат медицинских

наук Дроздова Марина Владимировна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Своевременная диагностика заболеваний, частым проявлением которых является кохлеовестибулярная дисфункция, считается одним из актуальных и приоритетных направлений в современной оториноларин-гологической практике [Бабияк В.И., Гофман В.Р., Накатис ЯЛ. 2002, Бабияк В.И., Янов Ю.К. 2008, Пащинин А.Н. 2007, Овчинников Ю.М. 2003., Лиленко C.B. 2000, Воронова Е.В. 1998, Левашов М.М. 1984] Диагностика и лечение кохлеовестибулярных дисфункций усложняется в случаях генетически обусловленной сочетанной патологии.

2000, Воронова Е.В. 1998, Левашов М.М. 1984] Диагностика и лечение кохлеовестибулярных дисфункций усложняется в случаях генетически обусловленной сочетанной патологии.

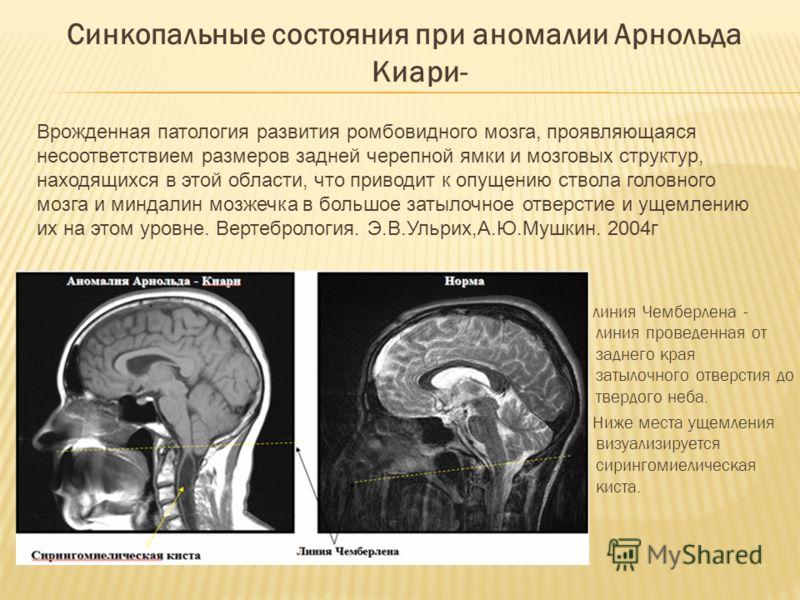

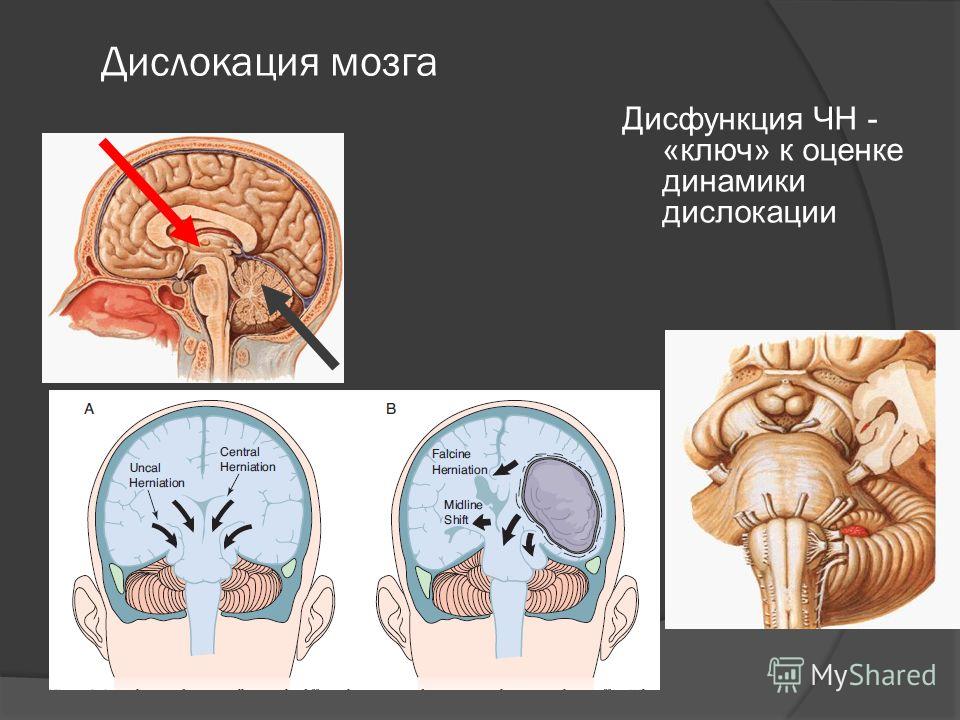

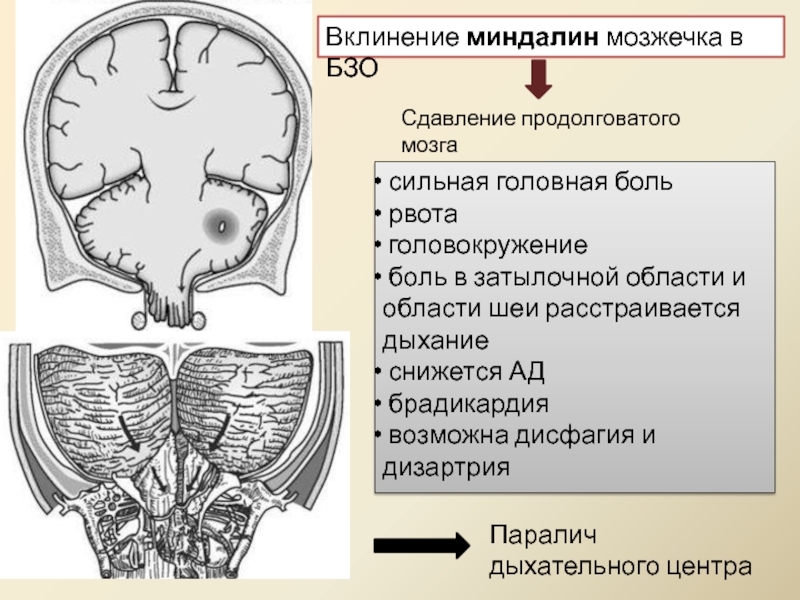

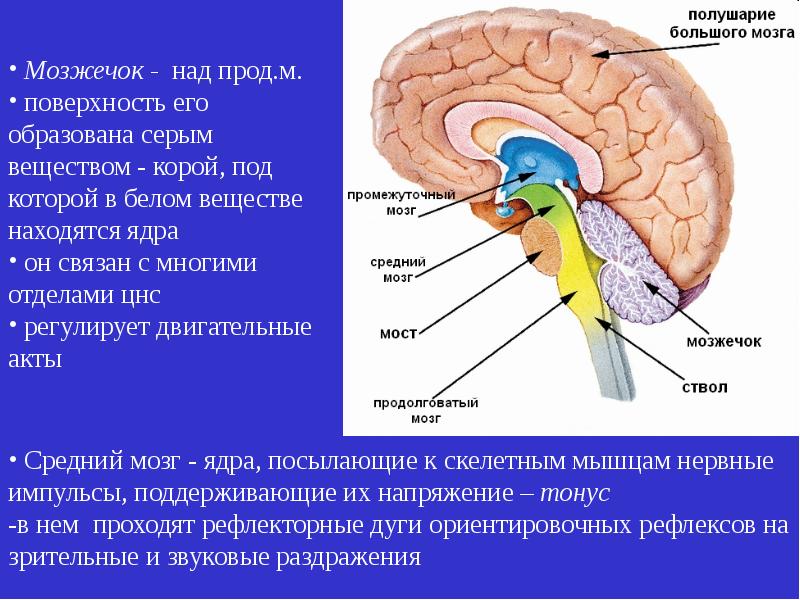

В 1891-1894 годах J.Arnold и H.Chiari описали порок развития головного мозга, характеризующийся каудальным смещением мозжечка и мозгового ствола в расширенный спинномозговой канал и вызывающий определенные изменения в верхнешейном отделе спинного мозга. Аномалия Киари может проявляться в любом возрасте после провоцирующего фактора (инфекция, интоксикация, травма, профессиональное занятие спортом, сильная эмоциональная нагрузка). В основе формирования аномалии Киари лежит диспропорция между объемом невральных образований и вместимостью задней черепной ямки [Sandier А., 1997, Moskowitz А, 2001 ].

Одним из радикальных способов лечения аномалии Киари является хирургический, который направлен на выравнивание гидродинамического давления ликвора на уровне краниоспинального перехода, создание большой затылочной цистерны и устранение компрессии ствола головного мозга [Воронов, В. Г., 2003.].

Г., 2003.].

Частота встречаемости аномалии Киари у пациентов неврологического профиля колеблется от 0,25 % до 40 %, что видимо, засвистит от профиля клиники и от доступности методов диагностики. Более высокий процент выявления аномалии Киари в последние годы объясняется широким использованием ЯМРТ – метода исследования [Егоров O.E., 2003, Лобзин B.C., 2001.].

Неврологическая диагностика аномалии Киари I связана с большими трудностями, так как не все случаи опускания миндалин мозжечка ниже большого затылочного отверстия сопровождаются клиническими проявлениями. Клинические признаки данной патологии полиморфны и, как правило, проявляются различными сочетаниями симптомов в виде гипертензионно-гидроцефального, мозжечкового, спинального, бульварного и сирингомиелического синдромов [Лобзин B.C., 2001].

Тем не менее, до настоящего времени не разработано достаточно надёжного способа ранней и общедоступной диагностики аномалии Киари, особенно в тех нередких случаях, когда признаки этой аномалии проявляются вестибулярной и оптокинетической дисфункцией. Наличие такого способа (или системы способов) позволило бы на ранних стадиях заболевания производить отбор пациентов для направления их на более углублённое и специализированное обследование и одновременно исключить из этого (в большинстве случаев это ЯМРТ) дорогостоящего обследования тех пациентов, которым оно не показано. Одним из направлений нашего исследования была разработка критериев ранней диагностики аномалии Киари именно на той стадии заболевания, при которой возможно эффективное консервативное лечение.

Наличие такого способа (или системы способов) позволило бы на ранних стадиях заболевания производить отбор пациентов для направления их на более углублённое и специализированное обследование и одновременно исключить из этого (в большинстве случаев это ЯМРТ) дорогостоящего обследования тех пациентов, которым оно не показано. Одним из направлений нашего исследования была разработка критериев ранней диагностики аномалии Киари именно на той стадии заболевания, при которой возможно эффективное консервативное лечение.

Указанные трудности могли бы быть по большей части преодолены, если бы повсеместно применялся метод ЯМРТ и были бы решены экономические проблемы, связанные с высокой стоимостью данного исследования. В связи с этим, возникает необходимость в разработке новых, экономически оптимальных методов диагностики аномалии Киари с использованием современных технологий с учётом тех признаков указанного синдрома, которые являются для него наиболее типичными, постоянными и более ранними, а именно – признаков дисфункции вестибулярной и тесно с ней связанной оптокинетической систем.

На наш взгляд, пока в руках клиницистов недостаточно данных, касающихся проблемы патогенеза аномалии Киари, крайне низка эффективность ранней диагностики аномалии Киари, нет обоснования зависимости патологических признаков нарушения функции вестибулярной и оптокинетической систем от степени дислокации миндалин мозжечка и клинических проявлений аномалии Киари. Изучение этой проблематики может существенно повысить вероятность своевременной диагностики признаков развития этого заболевания, дать обоснованное заключение о необходимости проведения соответствующего лучевого обследования и снизить число необоснованных исследований такого рода.

Таким образом, актуальность исследования заключается в оптимизации процесса диагностики ранних стадий аномалии Кари I и повышении экономического эффекта при обследовании данных пациентов. Кроме того, в процессе проведения данного исследования были установлены новые синдромальные критерии в сфере вестибулярной и оптокинетической систем, характеризующих ранние признаки аномалии Киари I.

Цель исследования

На основе метода компьютерной видионистагмографии разработать комплексный вестибулометрический и оптокинетический метод диагностики ранних клинических признаков аномалии Киари I и определить роль дисфункции вестибулярной и оптокинетической систем в патогенезе указанной патологии. Изучить возможность выделения в отдельную синдромальную форму симптомы вестибулярной и оптокинетической дисфункции при аномалии Киари I.

Задачи исследования

1. Изучить и систематизировать ранние признаки дисфункции вестибулярной и оптокинетической систем путём разработанных нами методик исследования функционального состояния вестибулярной и оптокинетической систем.

2. Разработать, апробировать и применить в клинической практике на базе компьютерной видионистагмографии с использованием методов битермальной калоризации ушных лабиринтов, оптокинетической стимуляции зрительного анализатора и разных вариантов взаимодействия вестибулярной и оптокинетической систем, как наиболее эффективный и современный метод определения ранних и доклинических форм аномалии Киари I.

3. Разработать алгоритм комплексного окулографического обследования пациентов с использованием метода компьютерной видионистагмографии на основании установленных критериев, касающихся нистагмометрических показателей, отражающих вид и степень дисфункции вестибулярной и оптокинетической систем.

4. Определить роль и значение признаков дисфункции вестибулярной и оптокинетической систем как нового синдромального фактора в клинике аномалии Киари I и, тем самым, сформулировать дополнительные к существующим положения о патогенезе указанной аномалии.

5. Определить установленные признаки дисфункции вестибулярной и оптокинетической систем, а также физиологических закономерностей их взаимодействия как критерии доказательной медицины в ранней диагностике аномалии Киари I.

Научная новизна

Впервые в практике научно-исследовательских работ в области отоневрологии была сформулирована проблема изучения роли и зна-

чения вестибулярной системы и функционально сопряжённого с ней зрительного анализатора (одной из важнейших его функций – слежение за движущимся объектом) как физиологических систем, отвечающих определёнными патологическими симптомами на ранних стадиях аномалии Киари I, в то время как неврологические симптомы маловыразительны, находятся на стадии мерцательных проявлений и не отличаются определённой патогноманичностью.

Впервые на основании проведённого комплексного отоневроло-гического обследования пациентов с аномалией Киари I, специального вестибулометрического исследования с использованием метода компьютерной видионистагмографии, калориметрии и оптокинето-метрии, при корреляционном анализе с данными доплерографии сосудов головного мозга и магнитнорезонансной томографии кранио-вертебральной области и сосудов вертебробазилярного бассейна был выделен в самостоятельную синдромальную единицу неустановленный ранее синдром при аномалии Киари I, получивший название «ранний вестибулооптокинетический синдром аномалии Киари I».

Впервые на основании фактических данных вестибулометрии и оптокинетометрии при разработанных нами новых методиках с применением компьютерной видионистагмографии и комбинированных тестов взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов были внесены новые положения в патогенез клинических проявлений аномалии Киари I, в котором основная роль принадлежит вестибулярной дисфункции.

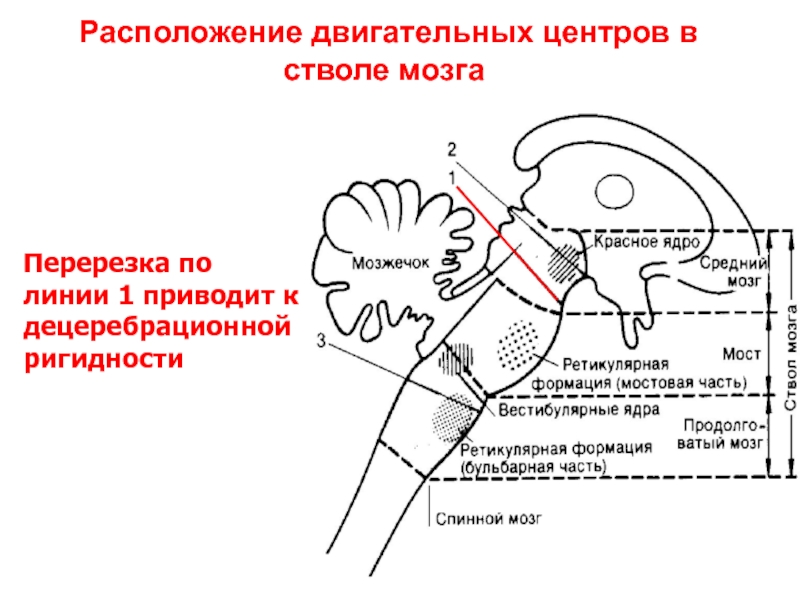

Этот факт, обусловленный компрессией мозговых структур задней черепной ямки (продолговатого мозга и мозжечка) служит три-герным механизмом, дающим начало целому ряду рефлекторных нарушений, характерных для синдрома, обусловленного опущением миндалин мозжечка, усиливающих признаки гидроцефалии, нарушения оптомоторной системы.

Полученные нами результаты расширяют теоретические воззрения на «общий» патогенез синдрома при аномалии Киари I, однако они определяют лишь начальный этап в исследовании аномалий мозговых структур и отличаются, на наш взгляд, значительной научной перспективностью.

Практическая значимость работы

Практическая значимость настоящего исследования заключается в разработке комплекса вестибулометрических и оптокинетических

тестов на основе компьютерной видионистагмографии, необходимых в комплексном отоневрологическом обследовании пациентов, предъявляющих жалобы на периодически возникающие головокружения, нарушения координации движений, шум в голове, боли в шейно-затылочной области и некоторые другие симптомы, поскольку нередко эти жалобы могут быть обусловлены наличием у этих пациентов начальных проявлений аномалии Киари I. Однако, в большой степени эти жалобы могут быть обусловлены иными неврологическими заболеваниями (например, вертебробазилярной сосудистой недостаточностью на почве шейного остеохондроза, патологической извитости или гипоплазии позвоночных артерий), при которых нет необходимости в проведении дорогостоящих методов диагностики (КТ, МРТ).

Однако, в большой степени эти жалобы могут быть обусловлены иными неврологическими заболеваниями (например, вертебробазилярной сосудистой недостаточностью на почве шейного остеохондроза, патологической извитости или гипоплазии позвоночных артерий), при которых нет необходимости в проведении дорогостоящих методов диагностики (КТ, МРТ).

Разработанные нами тесты позволяют на ранних стадиях развития отоневрологического синдрома, сопутствующего аномалии Киари I, выявлять ранние (субклинические) формы аномалии Киари I и только в этих случаях направлять больных на ядерномагнитнорезонансное исследование, что существенно повышает как качество диагностики, так и экономическую эффективность проводимого обследования.

При отоневрологическом обследовании больных, предъявляющих жалобы на головокружение, снижение слуха, шум, как в ушах, так и в голове, боли в шейно-затылочной области мы рекомендуем с целью установления вероятности наличия у этих пациентов АК включить в комплекс обследования исследование оптокинетического нистагма, УЗАГ сосудов головного мозга. Для указанной цели мы рекомендуем проводить следующие вестибулиметрические и оптокинетические тесты: тест фиксационного подавления калорического нистагма, исследование оптокинетического нистагма, исследование оптокинетического нистагма на фоне калорического нистагма.

Для указанной цели мы рекомендуем проводить следующие вестибулиметрические и оптокинетические тесты: тест фиксационного подавления калорического нистагма, исследование оптокинетического нистагма, исследование оптокинетического нистагма на фоне калорического нистагма.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Видеонистагмография и разработанные на её основе методики выявления вестибулярной и оптокинетической дисфункции являются эффективным средством диагностики ранних стадий симптомоком-плекса, проявляющегося при аномалии Киари I.

2. В общем отоневрологическом симптомокомплексе аномалии Киари I впервые выявлен синдром, получивший название, по нашему определению, как ранний вестибулооптокинетический синдром аномалии Киари I.

3. Нарушения при аномалии Киари I функций вестибулярной и оптокинетической систем, имеющих физиологические и морфологические связи с мозжечком, существенно дополняет и расширяет положения о патогенезе, клинических признаках указанной аномалии и должны быть включены в её (аномалии) синдромологию.

Внедрение результатов исследования

Результаты работы нашли своё применение на кафедре оториноларингологии и неврологии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова; в Ленинградской областной клинической больнице.

Апробация работы

Результаты работы доложены:

1. на обществе оториноларингологов Санкт-Петербуржского НИИ Уха Горла Носа и Речи 2005, 2006, 2007;

2. на XVII съезде оториноларингологов России 2006;

3. при проведении семинара для врачей «Основные принципы лечения и диагностики головокружения» г. Великие Луки 2007;

4. при проведении семинара для врачей «Шум и головокружения, принципы лечения и диагностики» г. Санкт-Петербург 2007;

5. на 56 научно-практической конференции молодых учёных-оториноларингологов 2008 г.

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 3 работы в 2 х журналах, находящихся на учёте в ВАК РФ. Получен патент на изобретение №2339295 от 27 ноября 2008 года. Способ диагностики аномалии Арнольда-Киари 1 у больных с кохлеовести-булярной дисфункцией.

Способ диагностики аномалии Арнольда-Киари 1 у больных с кохлеовести-булярной дисфункцией.

Объем и структура диссертации

Диссертация изложена на 140 страницах и состоит из введения, четырёх глав, выводов, указания источников литературы и приложения. Текст диссертации иллюстрирован рисунками и содержит 21 таблицу. Список использованной литературы содержит 157 источников, из них 80 отечественных и 77 зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал и методы исследования

Общая характеристика обследованных лиц

Всего в клиниках оториноларингологии и нервных болезней СПбГМА им И.И. Мечникова находились на обследовании и лечении 51 больной, у которых кохлеовестибулярная дисфункция проявилась на фоне наличия низкорасположенных миндалин мозжечка. Возраст больных от 16 до 69 лет: 19 мужчин, 32 женщины. Данные о пациентах представлены табл. 1.

Таблица 1

Распределение больных с аномалией Киари I по возрасту и полу

Возраст больных, Годы Женщины, абс. 10 4(12,5) 3(15,8) 7(13,7)

10 4(12,5) 3(15,8) 7(13,7)

41-50 10(31,3) 9 (47,4) 19(37,2)

51-60 10(31,3) 6(31,4) 16(31,4)

61 и старше 1 (3,0) – 1 (2,0)

В группы сравнения вошли 30 здоровых лиц и 30 пациентов с вертебробазилярной недостаточностью соответствующей возрастной категории.

Методики исследования

1. Стандартное отоневрологическое обследование. В эту методику входило: сбор анамнеза, жалоб пациента, выявление факторов риска, стандартный оториноларингологический осмотр, оценка спонтанного нистагма, координационные и указательные пробы: поза Ромберга, походка по прямой линии и фланговая походка с открытыми и закрытыми глазами, пальце-носовая, пальце-пальцевая пробы, проверка диадохоки-неза. Определение вкусовой чувствительности и чувствительности слизистой оболочки каждой половины носа, исследование роговичного рефлекса, функцию обоняния с помощью набора пахучих веществ: хозяйственное мыло, валериана, кристаллический ментол, нашатырный спирт. Проведение калорического исследования вестибулярной функции

с визуальной оценкой характера и продолжительности нистагма, при этой пробе воду в количестве 100 Мл (19°С) с помощью шприца Жанне вливали в течение 10 сек поочередно в каждый слуховой проход. Далее, при необходимости, проведение теста с вращением в кресле Барани (10 оборотов в течение 20 сек по и против часовой стрелки с последующей внезапной остановкой). Обследовали оптокинетический нистагм при помощи барабана, приводимого в движение рукой исследователя (по типу барабана Склюта). В программу обследования всех групп был также включён тест Холпайка для каждого полукружного канала в отдельности, с целью исключения купуло- и каналолитиаза. Проводили исследование слуха шепотной и разговорной речью, а также тональную пороговую аудиометрию, включающую и так называемый Лазикс-тест для исключения гидропса лабиринта.

Далее, при необходимости, проведение теста с вращением в кресле Барани (10 оборотов в течение 20 сек по и против часовой стрелки с последующей внезапной остановкой). Обследовали оптокинетический нистагм при помощи барабана, приводимого в движение рукой исследователя (по типу барабана Склюта). В программу обследования всех групп был также включён тест Холпайка для каждого полукружного канала в отдельности, с целью исключения купуло- и каналолитиаза. Проводили исследование слуха шепотной и разговорной речью, а также тональную пороговую аудиометрию, включающую и так называемый Лазикс-тест для исключения гидропса лабиринта.

2. Рентгенологические методы исследования. Проводили рентгенографию шейного отдела позвоночника в прямой и боковой проекции, рентгеновское исследование краниовертебральной зоны.

3. Компьютерная видеонистагмография система УЫСиЬМЕИ. немецкой фирмы «Нететапп МеШгЫесЬшк втВИ» с программным обеспечением, разработанным французской фирмой «Бупарэуз». При проведении видионистагмографии основными методами являлись: битермальный тест с применением пробы фиксационного подавления калорического нистагма, исследование оптокинетического теста, проба взаимодействия калорического и оптокинетического нистагмов. Отработка показателей глазодвигательных реакций по всем отмеченным тестам производилась в быстродействующем автоматическом режиме с немедленным отображением результатов на экране монитора и в распечатке при помощи принтера

Отработка показателей глазодвигательных реакций по всем отмеченным тестам производилась в быстродействующем автоматическом режиме с немедленным отображением результатов на экране монитора и в распечатке при помощи принтера

4. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи.

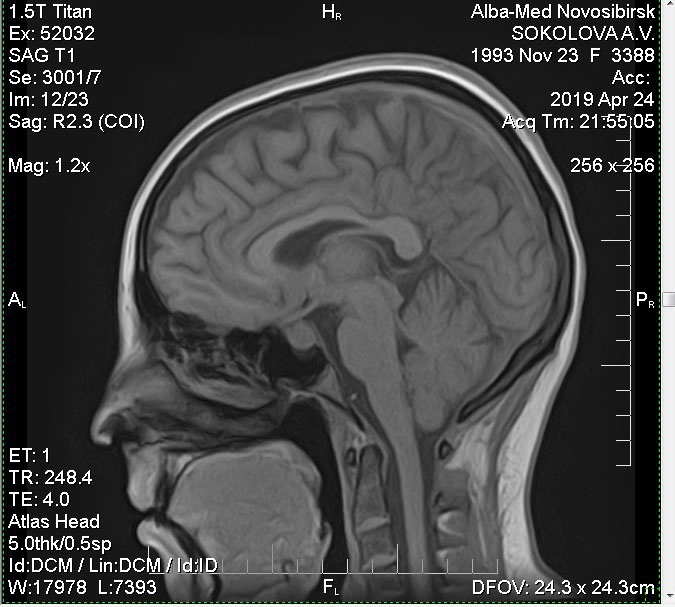

5. Магнитно-резонансная томография головного мозга с дополнительным обследованием сосудов вертебробазилярного бассейна.

Результаты собственных исследований

1. Дополнительные методы исследования

В перечень дополнительных методов обследования входили методы исследования сердечно-сосудистой и нервной системы, доплерография сосудов головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника и, по показаниям, другие методы, отражающие состояние различных органов и систем (эндокринной, дыхательной, пищеварительной). При этих методах какой-либо существенной патологии, могущей имитировать синдромологию аномалии Киари I, выявлено не было.

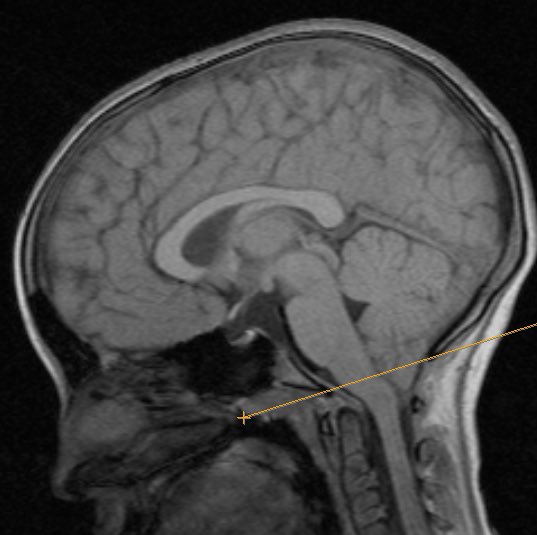

2. Магнитно-резонансная томография

Магнитно-резонансная томография проводилась как в обычном режиме с целью окончательного подтверждения диагноза и определения степени опущения миндалин мозжечка, так в сосудистом режиме для оценки вида нарушения сосудов вертебробазилярного бассейна. По результатам магнитно-резонансной томографии пациенты с аномалией Киари I были разделены на две подгруппы. В первую подгруппу (34 человек) вошли лица, у которых миндалины мозжечка опускались ниже линии Чемберлена только до 4-х мм. Во вторую подгруппу вошло 17 человек у которых имелась миндалины мозжечка опускались относительно линии Чемберлена на 4 мм и ниже. Было установлено, что при аномалии Киари I каждая из миндалин не опускается в позвоночный канал на одинаковую глубину, и возникающие при этом функциональные нарушения носят признаки билатеральной асимметрии.

По результатам магнитно-резонансной томографии пациенты с аномалией Киари I были разделены на две подгруппы. В первую подгруппу (34 человек) вошли лица, у которых миндалины мозжечка опускались ниже линии Чемберлена только до 4-х мм. Во вторую подгруппу вошло 17 человек у которых имелась миндалины мозжечка опускались относительно линии Чемберлена на 4 мм и ниже. Было установлено, что при аномалии Киари I каждая из миндалин не опускается в позвоночный канал на одинаковую глубину, и возникающие при этом функциональные нарушения носят признаки билатеральной асимметрии.

Данные ЯМРТ (степень опущения миндалин мозжечка) Правая миндалина ниже Левая миндалина ниже Симметрично опущены миндалины Не рассматривали с позиции асимметрии

27 (59%) 18(39%) 1 (2%) 5

Данные ЯМРТ (сосудистый режим) Гипоплазия правой позвоночной артерии Гипоплазия левой позвоночной артерии не исследовалось

45 (100%) — 6

Данные ЯМРТ (сосудистый режим) Вилизиев круг не замкнут Вилизиев круг замкнут не исследовалось

Отхождение ПЗМА от ПВСА Отхождение ЛЗМА от ЛВСА Нет обеих ЗЗА

21 (48%) 20 (45%) 2 (5%) 1 (5%) 7

При проведении данного этапа исследования получены следующие данные:

1. Высказано предположение о том, что прогрессирование кох-леовестибулярных нарушений, характерных для аномалии Киари I начинается уже при опускании миндалин мозжечка ниже линии Чемберлена.

Высказано предположение о том, что прогрессирование кох-леовестибулярных нарушений, характерных для аномалии Киари I начинается уже при опускании миндалин мозжечка ниже линии Чемберлена.

2. Асимметрия положения миндалин мозжечка проявляется в преобладающем опущении одной миндалины относительно другой в пределах от 1-го до 4 х мм. Асимметрия отмечалась более чем в 95 % случаев больных.

3. Снижение слуха на то или иное ухо совладает в 100 % случаях со стороной преимущественного опускания одной из миндалин мозжечка.

4. У всех исследованных больных с кохлеовестибулярным синдромом при аномалии Киари I наблюдалась гипоплазия правой позвоночной артерии.

5. Почти у всех больных, за исключением одного – Виллизиев круг был разомкнут за счет отсутствия правой или левой задней мозговой артерии. Эти данные позволили нам высказать предположение об отсутствии компенсационной функции артериальной системы Виллизиева круга у данной категории больных.

3. Отоневрологическое обследование.

Отоневрологическое обследование.

Отоневрологическое обследование лиц с аномалией Киари I проводилось по методике Н.С. Благовещенской с целью определения состояния уровня поражения кохлеовестибулярной системы. При данном обследовании получены следующие результаты:

1. Асимметричное поражение функции слуха. Снижение слуха на то или иное ухо совладает в 100% случаях со стороной преимущественного опускания одной из миндалин мозжечка.

2. Вестибулярная дисфункция как периферического, так и, преимущественно, центрального уровня.

3. Ирритация вестибулярных образований ствола, включая элементы поражения среднего мозга.

4. Легкие мозжечковые симптомы и нередко незначительное поражение функции черепно-мозговых нервов уровня задней черепной ямки.

5. Нарушение оптокинетического нистагма горизонтального, а иногда и вертикального, что свидетельствует о вовлечении в процесс структур заднего продольного пучка ствола головного мозга.

4. Тест фиксационного подавления калорического нистагма.

Тест фиксационного подавления калорического нистагма.

Тест фиксационного подавления калорического нистагма поводился с целью определения уровня поражения и оценки динамики нарушений кохлеовестибулярной системы при прогрессировании аномалии Киари I (т.е. увеличения степени пролабирования миндалин мозжечка). Результаты данного теста представлены в таблице в сравнении с аналогичными показателями, получены при обследовании пациентов с вертебробазилярной сосудистой недостаточностью.

Таблица 2

Результаты проведения теста фиксационного подавления калорического нистагма при холодовой пробе в группах сравнения

Группы сравнения

Сторона калоризации ВБН (N=30) АК – общее число (N=51) АК – 1-я подгруппа (N=34) АК – П-я подгруппа (N=17)

1 2 3 4 5

Правая 38,34±:6,4 4,78±3,42 6,36±2,81 1,58±2,11

Левая 37,98±6,96 5,13±3,бО 7,48±3,11 1,75±1,91

Среднее значение 38,16±6,65 4,95±3,50 6,92±2,95 1,66±2,01

Объяснения: ВБН – группа пациентов с вертебрально-базилярной сосудистой недостаточностью в стадии ремиссии; АК – группа пациентов с аномалией Киари I; 1-я подгруппа – больные, у которых опущение миндалин мозжечка доходило до 4 мм ниже линии Чемберлена; Н-подгруппа – боль- ; ные, у которых опущение миндалин мозжечка превышало 4 мм относительно уровня линии Чемберлена. N – число обследованных лиц; в ячейках указаны средние величины и ошибки средних коэффициента подавления калорического нистагма в %%.

N – число обследованных лиц; в ячейках указаны средние величины и ошибки средних коэффициента подавления калорического нистагма в %%.

При оценке результатов проведения теста фиксационного подавления калорического нистагма получено:

1. Тест фиксационного подавления калорического нистагма с вычислением соответствующего коэффициента, отражающего степень зрительной затормаживаемое™ данного нистагма, позволяет, по неизвестному ранее правилу, дифференцировать превалирование патологического процесса, составляющего сущность аномалии Киари I, над патологическими проявлениями синдрома ВБН, находящегося в стадии ремиссии.

2. Величина коэффициента фиксационного подавления позволяет дифференцировать начальную стадию аномалии Киари I, характеризующуюся опущением миндалин мозжечка на 4 мм ниже уровня линии Чемберлена, но не более, от клинически более выраженной формы этой аномалии, характеризующейся опущением миндалин мозжечка более, чем на 4 мм ниже уровня линии Чемберлена.

3. Эти данные могут быть использованы в целях ранней диагностики аномалии Киари и ее дифференциальной диагностики от синдрома вертебрально-базилярной сосудистой недостаточности.

5. Исследование оптокинетического нистагма.

При вычислении указанных коэффициентов использовали базовый параметр оптокинетического нистагма – реальную угловую скорость медленного компонента, причём факт асимметрии определяли между право и левонаправленными медленными компонентами оптокинетического нистагма: предполагалось, что выявляемая при помощи 51МРТ исследовании степень и асимметрия пролянса миндалин мозжечка в позвоночный канал может найти своё отражение в изменениях оптокинетического нистагма. Показатели оптокинетического нистагма у пациентов с аномалией Киари I в соответствии со степенью опущения миндалин мозжечка приведены в сравнении с соответствующими показателями группы контроля.

Таблица 3

Сравнительные показатели параметров и коэффициентов оптокинетических нистагмов у лиц группы контроля и пациентов с аномалией Киари I

Группы обследованных Направление ОКН Параметры и коэффициенты

СМК (7с) (х±т) КФА (%) (х±т) Ксс (х±т) КАСС (%) (х±т)

1 2 3 4 5 6

Группа контроля (п=30) Вправо 18,82±2,66 —1,36±0,07 0,94±0,04 —1,57±0,08

Влево 19,34±2,47 0,97±0,05

Низкое стояние миндалин мозжечка п=34) Вправо 27,5±2,71 +21,37±2,62 1,42±0,12 +21,64±2,94

Влево 16. 36±3,65 0,64±0,08

36±3,65 0,64±0,08

Аномалия Киари I (п=16) Вправо 29,86±2,78 +22,34±2,06 1,50±0,08 +29,74±3,34

Влево 21,94±2,47 0,54±0,06

Пояснения: результаты, приведенные в строках группы контроля, являются нормативными показателями нормального функционирования оптокинетической системы; результаты, приведенные в строках «низкое стояние миндалин мозжечка», отображают параметры и диагностические коэффициенты у лиц с пролапсом миндалин мозжечка от линии Чемберлена до 4х мм; результаты, приведенные в строках «аномалия Киари I», отображают параметры и диагностические коэффициенты у лиц с опущением миндалин мозжечка на 4 мм и ниже

линии Чемберлена; СМК (7с) – скорость медленного компонента ОКН; КФА (%) – коэффициент физиологической асимметрии по показателю СМК между право- и левонаправленным ОКН; КСс— коэффициент соответствия скоростей МК ОКН и оптокинетических стимулов; КАСс (%) – коэффициент асимметрии между КСс (%) при право- и левонаправленными ОКН. Из табл. 3 следует:

3 следует:

1. Знак (направление) межлабиринтной асимметрии у пациентов с аномалией Киари всегда положительный (т.е. преобладают ОК реакции, направленные вправо).

2. Вышеуказанная закономерность у пациентов с аномалией Киари не имеет исключения.

3. У всех обследованных определяется функциональная недостаточность оптокинетической функции.

При дальнейшем исследовании ОКН у пациентов с АК предстояло выяснить, соблюдались ли принципиальные закономерности динамики ОКН при его взаимодействии с калорическим нистагмом. Способ исследования ОКН, протекающего на фоне калорического нистагма, был разработан и апробирован нами, с целью выявления нарушений существующих вестибулооптокинетических отношений, определяющих функциональное состояние тех анатомических структур, которые вовлекаются в патологический процесс при аномалии Киари I (смотри табл. 4).

Таблица 4

Исследование ОКН на фоне калорического нистагма у пациентов с аномалией Киари

Группы и направление межлабиринтной асимметрии Параметры и коэффициенты

СМКок„(%) (х±га) КФАокн (%) (х±т) Ксс (х±т) КАСС(%) (х±т)

1 2 3 4 5

Группа контроля (N=30): ОКН вправо 1 18,82±2,66 -1,36±0,07 0,94±0,04 -1,57±0,08

ОКН влево 19,34±2,47 0,97±0,05

ВБН (N=30) окнм 2 22,43±1,54 +26,6±3,82 1,12±0,08 +27,3±3,44

ОКН,+ _, 12,86±0,98 0,64±0,06

Низкое стояние миндалин мозжечка (п=34) окн(++1 3 31,64±1,42 +48,20±4,64 1,32±0,12 +36,42±5,8

15,32±0,96 0,52±0,06

Аномалия Киари I (п=16) окн(+ 4 34,12±1,02 +54,3±4. 86 1,42±0,06 +41,22±8,4

86 1,42±0,06 +41,22±8,4

окн(++) 16,72±2,16 0,48±0,08

Пояснения: результаты, приведенные в строках группы контроля, являются нормативными показателями нормального функционирования оптокинетической системы. СМК0кн (°/с) – скорость медленного компонента оптокинетического нистагма; КФА0кн (%> – коэффициент физиологической асимметрии ОКН по параметру СМК; КСс – коэффициент соответствия скоростей МК0кн и оптокинетических стимулов; КАСс(%) – коэффициент асимметрии между КСс; ОКН(++)- сочетанный вестибулооптокинетический нистагм при взаимодействии равнона-правленных калорического и оптокинетического нистагмов; ОКН(+_)-сочетанный вестибулооптокинетический нистагм при взаимодействии разнонаправленных калорического и оптокинетического нистагмов. Результаты, приведенные в строках «низкое стояние миндалин мозжечка», отображают параметры и диагностические коэффициенты у лиц с пролапсом миндалин мозжечка от линии Чемберлена до 4 х мм; результаты, приведенные в строках «аномалия Киари I», отображают параметры и диагностические коэффициенты у лиц с опущением миндалин мозжечка на 4 мм. и ниже линии Чемберлена. ВБН – группа лиц с вертебробазилярной сосудистой недостаточностью.

и ниже линии Чемберлена. ВБН – группа лиц с вертебробазилярной сосудистой недостаточностью.

Проведение теста суперпозиции оптокинетического и вестибулярного нистагма у лиц с АК показало, что обе системы, ответственные за реализацию этих нистагмов взаимодействуют по физиологическому закону, определяющему корреляционные механизмы, происходящие между содружественным или антагонистическими родственными реакциями, при этом преобладающее значения имеют правона-правленные реакции. Указанная закономерность, отражённая в динамике соответствующих диагностических коэффициентов может служить различительным признаком, отличающим АК от вертебробазилярной недостаточности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе впервые представлены результаты отоневроло-гического подхода к изучению одной из патологий краниовертеб-ральной области. С помощю ряда специальных методов исследовании установлена субклиническая форма течения аномалии Киари I у пациентов, у которых дистопия миндалин мозжечка доходит до 4 мм ниже линии Чемберлена, но не превышала эту величину. 4 мм. Ядерномагниторезонансная томография, как известно, делается в положении лёжа, а при подъёме возможно пролабирование миндалин мозжечка, которое не заметно при магниторезонансном исследовании. Исходя из вышесказанного, необходим альтернативный и простой способ диагностики данной аномалии, который как в сочетании с классической методикой (ядерномагниторезонансная томография, осмотр невролога) давал бы более точные данные. В данной диссертационной работе предлагается такой способ, основанный на применении системы видионистагмографии, позволяющей производить диагностику неинвазивным методом, даже в тех случаях, когда неврологическая симптоматика не даёт чётких данных. Предложенный нами комплекс диагностических мероприятий подходит и для контроля степени прогрессирования аномалии Киари I. Данный метод является доступным в финансовом отношении, не требует длительного обучения персонала и может быть использован в процессе первичной диагностики пациентов с кохлеовестибулярными нарушениями.

4 мм. Ядерномагниторезонансная томография, как известно, делается в положении лёжа, а при подъёме возможно пролабирование миндалин мозжечка, которое не заметно при магниторезонансном исследовании. Исходя из вышесказанного, необходим альтернативный и простой способ диагностики данной аномалии, который как в сочетании с классической методикой (ядерномагниторезонансная томография, осмотр невролога) давал бы более точные данные. В данной диссертационной работе предлагается такой способ, основанный на применении системы видионистагмографии, позволяющей производить диагностику неинвазивным методом, даже в тех случаях, когда неврологическая симптоматика не даёт чётких данных. Предложенный нами комплекс диагностических мероприятий подходит и для контроля степени прогрессирования аномалии Киари I. Данный метод является доступным в финансовом отношении, не требует длительного обучения персонала и может быть использован в процессе первичной диагностики пациентов с кохлеовестибулярными нарушениями.

ВЫВОДЫ

1. Традиционное отоневрологическое обследование больных с аномалией Киари loro типа не может установить надёжные различительные критерии диагностики этой аномалии на ранних стадиях заболевания и должны дополняться специальными окулографическими методами при стимуляции вестибулярной и оптокинетической систем с вычислением диагностических коэффициентов, отражающих специфические, характерные для данной патологии параметры.

2. В результате проведения магнитнорезонансной томографии головного мозга и доплерографии сосудов головного мозга и шеи было установлено, что у больных с аномалией Киари I в 100 % случаев отмечается гипоплазия правой позвоночной артерии и разомкнутость Виллизиевого круга за счёт отсутствия правой и/или левой задней соединительной артерии.

3. Прогрессировать нарушения функций вестибулярной и оптокинетической систем при аномалии Киари I обнаруживается уже при опущении миндалин мозжечка ниже линии Чемберлена и приобретает отчётливые изменения при пролабировании миндалин до 4х мм и ниже указанной линии.

4. Тест фиксационного подавления калорического нистагма позволяет дифференцировать по количественным показателям аномалию Киари I от вертебробазилярной сосудистой недостаточности, (при ВБН индекс фиксационного подавления в среднем составил 38,16% а при АК 14,95%).

5. Исследование взаимодействия вестибулярного и оптокинетического нистагмов у пациентов с вертебрально-базилярной сосудистой недостаточностью, находящихся в стадии клинической ремиссии, показало, что и в данной стадии имеет место скрытая форма недостаточности ОКН, определяемая направлением межлабиринтной асимметрии.

6. Исследование параметров и диагностических коэффициентов оптокинетического нистагма при его суперпозиции с вестибулярным калорическим нистагмом показало, что у всех пациентов с аномалией Киари I определяется ослабление функциональной активности оптокинетического нистагма, при этом обе системы, ответственные за реализацию этих нистагмов, взаимодействуют по закону интеграции содружественных или антагонистических реакций, при этом преобладают изменения правонаправленных реакций характерных именно для аномалии Киари.

7. Окулографические характеристики при проведении тестов фиксационного подавления калорического нистагма и суперпозиции оптокинетического и вестибулярного калорического нистагма, могут служить критериями различения аномалии Киари I от других патологических процессов задней черепной ямки и, в частности, от вертебробазилярной сосудистой недостаточности.

8. В результате комплексного исследования аномалии Киари I установлен ряд клинических количественных показателей, характеризующих особенности функционального состояния вестибулярной и оптокинетической систем, которые могут служить диагностическими критериями диагностики; этот факт, по нашему мнению, позволяет выделить в комплексе неврологических симптомов данной аномалии новый отоневрологический симптомокомплекс под наименованием «вестибулооптокинетический синдром аномалии Киари 1го типа».

Практические рекомендации

1. При необходимости обследования пациентов с кохлеовести-булярной дисфункцией и при подозрении на наличие аномалии Киари I для выявления показаний к проведению магнитнорезонансной томографии рекомендовано комплексное отоневрологическое обследование с применением тестов видионистагмографии.

2. Диагноз аномалия Киари может быть предположен при наличии гипоплазии правой позвоночной артерии, разомкнутости Виллизиевого круга и преобладании правосторонних оптокинетических реакций.

3. Наблюдение за больными, входящими в группу риска относительно аномалии Киари I необходимо проводить с использованием метода видионистагмографии.

4. Оценка состояния пациентов с аномалией Киари и степени прогрессирования данной патологии может проводиться без использования магнитнорезонансной томографии под контролем видионистагмографии.

5. Метод VNG ULMER, как один из самых современных, информативных способов регистрации движения глаз, обладает большими потенциальными возможностями и является незаменимым средством на этапе распознавания отоневрологических заболеваний. Этот метод может быть рекомендован к изучению, разработке новых направлений в клиническом и научно-исследовательском его применении.

6. Для ознакомления широкого круга специалистов с методом VNG ULMER нами опубликованы соответствующие методические рекомендации.

Список работ, опубликованных по теме диссертации

1. Кохлеовестибулярная дисфункция при вертебробазилярной недостаточности в сочетании с аномалией Арнольда-Киари: материалы науч-практ. конф.// Вестн. СПб.ГМА им. И.И. Мечникова. Прилож. № 1. – (4). – 2003. – С. 129-130. – Соавт.: В.В. Митрофанов, Е.В. Воронова, И.А. Иконникова.

2. Результаты традиционного отоневрологического обследования больных лабиринтопатией при сочетанном поражении кранио-вертебральной области.// Материалы науч.-практич. Конф. Проблемы укрепления здоровья и профилактика заболеваний / под ред. A.B. Шаброва, В.Г. Маймулова. СПб.: СПбГМА им. И.И. Мечникова. – 2004. -С. 52. Соавт.: Е.В. Воронова, И.А. Иконникова.

3. Роль сочетанной цереброваскулярной патологии в проявлении кохлео-вестибулярной дисфункции у лиц пожилого возраста. Тезисы П съезда геронтологов и гериатров России (Москва, 1-3 октября 2003 год) // Клин, геронтология. -2003. – № 9. С. 54-55 Соавт.: В.В. Митрофанов, Е. В. Воронова.

В. Воронова.

4. Кохлеовестибулярная дисфункция при вертебро-базилярной недостаточности в сочетании с аномалией Арнольда-Киари: материалы 52 итоговой студенческой медицинской научной конференции. -М, 2004.-С. 133.

5. Оптокинетический нистагм при вертебробазилярной недостаточности в сочетании с аномалией Арнольда-Киари // Человек и его здоровье-2005 / под ред. A.B. Шаброва, В.Г. Маймулова. – СПб: СПбГМА им. И.И. Мечникова, 2005. – С. 49 Соавт.: Е.В. Воронова

6. Особенности оптокинетического нистагма при вертебробазилярной недостаточности в сочетании с аномалией Арнольда-Киари .// Актуальные проблемы современной вестибулологии: Материалы всероссийской научно-практ. конф., посвященной 110-летию со дня рождения K.JI. Хилова / под ред. М.И. Говоруна. – СПб: Вме-дА; ЛОРНИИ, 2005. – С. 12, 13.Соавт.:Е.В. Воронова, C.B. Левин

7. Влияние битермального теста на оптокинетический нистагм у больных с низким стоянием миндалин мозжечка. // Состояние окружающей среды и здоровье населения Северо-Западного региона: Материалы науч. -практ. конференции / под ред. A.B. Шаброва,.

-практ. конференции / под ред. A.B. Шаброва,.

B.Г. Маймулова. – СПб.: СПбГМА им. И.И. Мечникова. – 2006,- С. 43-45. Соавт.: Е.В. Воронова.

8. Особенности оптокинетического нистагма при Аномалии Арнольда-Киари / Материалы XVII съезда оториноларингологов России: тезисы. (Нижний Новгород 7-9 июня 2006г) – СП6.-.-2006. – С. 54-55. Соавт.: А.Н. Пащинин, Е.В. Воронова, C.B. Левин.

9. Результаты исследование оптокинетического нистагма при Аномалии Арнольда-Киари//Материалы конференции молодых ученых. – СПб: СПб МАПО, 2006. – С. 28-29.Соавт. C.B. Левин.

10. Оптокинетический нистагма при аномалии Арнольда-Киари // Состояние здоровья населения и факторы риска: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова 24-27 апреля 2007 г: тезисы. – СПб., 2007 – С 48-50.Соавт.:А.Н. Пащинин, Е.В. Воронова,

C.B. Левин.

11.Результаты стандартного отоневрологического обследования при аномалии Арнольда-Киари 1 . //Рос. оториноларингол.-2007. – № 5 (30). – С 39-42.Соавт.:Е.В. Воронова, А.Н. Пащинин, C.B. Левин.

//Рос. оториноларингол.-2007. – № 5 (30). – С 39-42.Соавт.:Е.В. Воронова, А.Н. Пащинин, C.B. Левин.

12. Оптокинетический нистагм пи аномалии Киари // Рос. отори-нолар. – 2008. – № 1. – С 221-242. Соавт.:А.Н. Пащинин, В.И. Бабияк, C.B. Левин.

13. Использование битермального теста в качестве вестибулярной нагрузке при исследовании оптокинетического нистагма у пациентов с низким стоянием миндалин мозжечка. // Исследования и разработки по приоритетным направлениям в медицине::материалы науч.-практ. конф. (.22-25 апреля 2008 г).:тезисы. – СПб., 2008 – С 56-57. Соавт.: АН. Пащинин, C.B. Левин, С.Ф. Кырныч.

14. Влияние битермального теста на оптокинетический нистагм у пациентов с аномалией Киари I при наличии кохлеовестибулярного синдрома.// Современные технологии в оториноларингологии: мата-риалы научно-практ. конф.(25 марта 2008 г.): тезисы. – СПб., 2008 -С 12-13. Соавт.: А.Н. Пащинин, C.B. Левин, А.Ф. Барсуков.

15. Тест фиксационного подавления калорического нистагма как один из диагностических признаков аномалии краниовертебральной области. // Рос. оторинолар – 2009. – № 1 (38). – С 47-54. Соавт. C.B. Левин

// Рос. оторинолар – 2009. – № 1 (38). – С 47-54. Соавт. C.B. Левин

16. Патент на изобретение № 2339295 от 27 ноября 2008 года. Способ диагностики аномалии Арнольда-Киари 1 у больных с кохле-овестибулярной дисфункцией. // Е.А. Воронова, А.Н. Пащинин, В.И. Бабияк, В.А. Воронов, C.B. Левин.

ЛР № 020496

Подписано в печать 04.05.2009 г. Заказ № 145 Формат бумаги 60 х 84/16. Тираж 100 экз. Усл.п.л. 1,0 Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова 195067 Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47.

Типография ООО «ЛАДОГА», Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 29.

Арнольда-Киари Аномалия I

Аномалия Арнольда-Киари I – опущение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие со сдавливанием продолговатого мозга. Может сочетаться с сирингомиелией, базилярной импрессией или инвагинацией, ассимиляцией атланта. Симптомы коррелируют от степени снижения. Методом выбора в диагностике является магнитно-резонансная томография (МРТ). Оперативное лечение, ламинэктомия (удаление дужек верхних шейных позвонков) с декомпрессивной краниоэктомией задней черепной ямки и пластикой твёрдой мозговой оболочки, применяется только при наличии у пациента неврологического дефицита с отсутствием эффекта от консервативной терапии в течение 2-3 месяцев.

Оперативное лечение, ламинэктомия (удаление дужек верхних шейных позвонков) с декомпрессивной краниоэктомией задней черепной ямки и пластикой твёрдой мозговой оболочки, применяется только при наличии у пациента неврологического дефицита с отсутствием эффекта от консервативной терапии в течение 2-3 месяцев.

авторы Dr Henry Knipe and Dr Frank Gaillard et al.

Эпидемиология

Аномалия Арнольда-Киари I встречается чаще у женщин [2].

Клиническая картина

В отличие от пороков развития Киари II, III и IV, аномалия Арнольда Киари I часто остается бессимптомной.

Компрессия ствола мозга (продолговатого мозга) может вызывать сирингомиелию с соответствующими симптомами и клинической картиной (затылочные боли, нарушение глотания, атаксия) разной выраженности, симптомами поражения спинного мозга и др.

Сопутствующие заболевания

Сирингомиелия шейного отдела позвоночника встречается в ~35% (варьирует от 20 до 56%), гидроцефалиия в 30% [1,3] случаев, в обоих случаях считается данные изменения развиваются в результате нарушения ликвородинамики, центральном канале и вокруг спинного мозга.

В ~35% (23-45%) выявляются скелетные аномалии [1, 3]:

- платибазия / базилярная импрессия

- атланто-затылочная ассимиляция

- деформация Шпренгеля (Sprengel)

- синдром Клиппель-Фейля (Klippel-Feil)

Патология

Аномалия Арнольда Киари I характеризуется пролабированием миндалин мозжечка через большое затылочное отверстие, в основном в результате несоответствия между размерами мозжечка и задней черепной ямке. Аномалию Арнольда Киари I следует отличать от эктопии миндалин, которая протекает бессимптомно и является случайной находкой, при которой, миндалины выступают через затылочное отверстие не более чем на 3-5 мм [1-2].

Рентгенологические особенности

Патология выявляется путем измерения максимального расстояния на которое миндалины выступают ниже плоскости большого затылочного отверстия (условной линии между ophisthion и basion), значения используемые для постановки диагноза отличаются у разных авторов [2]:

- выше затылочного отверстия: норма

- <3 мм: норма, может быть использован термин эктопия миндалин

- от 3 до 6 мм: неопределенные данные, необходимо сопоставить с симптоматикой, наличием сирингомиелии и т.

д.

д. - > 6 мм: аномалия Арнольда Киари 1

Некоторые авторы используют более простую градацию [1]:

- выше затылочного отверстия: норма

- <5 мм: норма, может быть использован термин эктопия миндалин

- > 5 мм: аномалия Арнольда Киари 1

Положение миндалин мозжечка меняется с возрастом. У новорожденных миндалины расположены чуть ниже большого затылочного отверстия и спускаются ниже с ростом ребенка, достигая своей низшей точки в возрасте 5 – 15 лет. В дальнейшем они поднимаются на уровень большого затылочного отверстия [3]. Таким образом, снижение миндалин на 5 мм у ребенка будет скорее всего нормой, а взрослом возрасте данные изменения следует рассматривать с подозрением [3].

КТ

Современное объемное сканирование с высоким качеством сагиттальной реформации относительно хорошо визуализирует затылочное отверстие и миндалины, хотя отсутствие контрастности (по сравнению с МРТ) с трудом позволяет провести точную оценку.

МРТ

МРТ исследование является методом выбора. Сагиттальные срезы наиболее оптимальны для оценки аномалии Арнольда Киари I. Осевые изображения так же дают картину «переполненого» затылочного отверстия.

Лечение и прогноз

Аномалии Арнольда Киари I можно разделить на три этапа (хотя мало данное деление практически не используется в повседневной практике):

- бессимптомная

- компрессия ствола мозга

- сирингомиелия

Оперативное лечение применяется только при наличии у пациента неврологического дефицита с отсутствием эффекта от консервативной терапии в течение 2-3 месяцев. Оно состоит в ламинэктомии (удаление дужек верхних шейных позвонков) с декомпрессивной краниоэктомией задней черепной ямки и пластикой твёрдой мозговой оболочки.

История

Впервые была описана в 1891 году Хансом Киари, Австрийским патологоанатом (1851-1916).

Дифференциальная диагностика

дифференциальный ряд включает в себя:

- эктопия миндалин: <5 мм

- аномалия/порок Арнольда Киари 1.5 (син. бульбарный варинат Киари 1, когда-то считалась вариантом Киари I [4])

- аномалия Арнольда Киари II

- приобретенная эктопия миндалин

- люмбальная пункция

- базилярная инвагинация

Página no encontrada | Институт Киари, Cирингомиелии и Cколиозa

Правовое уведомление Данные условия вступают в силу 7 сентября 2007 г. Они могут подлежать модификации с целью адаптации к возможным нормативным изменениям. В случае изменения правовых условий этого портала, этот факт будет зафиксирован в данном разделе. I. – ИНФОРМАЦИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ЭЛЕКТРОННОЙ КОМЕРЦИИ – Закон 34/2002 – (LSSICE): Барселонский Институт Киари & Сирингомиелии & Идиопатический сколиоза является лицом, ответственным за портал www. institutchiaribcn.com. Барселонский Институт Киари & Сирингомиелии & Идиопатический сколиоза был создан посредством заключения дела 2447, от 6 сентября 2007 года, по авторизации нотариуса Коллегии Нотариусов Каталонии, Хосе-Хавьера Куэвас Кастаньо, и был записан в Торговом Реестре Барселоны, от 29 февраля 2008, Том 40286, Раздел 83, Стр. B 362284. Адрес, по которому могут обратиться пользователи: Барселонский Институт Киари & Сирингомиелии & Идиопатический сколиоза

Проспект Мануэля Жирона 16 – 08034 БАРСЕЛОНА ИНН Института Киари & Сирингомиелии & Идиопатический сколиоза: B64658735

institutchiaribcn.com. Барселонский Институт Киари & Сирингомиелии & Идиопатический сколиоза был создан посредством заключения дела 2447, от 6 сентября 2007 года, по авторизации нотариуса Коллегии Нотариусов Каталонии, Хосе-Хавьера Куэвас Кастаньо, и был записан в Торговом Реестре Барселоны, от 29 февраля 2008, Том 40286, Раздел 83, Стр. B 362284. Адрес, по которому могут обратиться пользователи: Барселонский Институт Киари & Сирингомиелии & Идиопатический сколиоза

Проспект Мануэля Жирона 16 – 08034 БАРСЕЛОНА ИНН Института Киари & Сирингомиелии & Идиопатический сколиоза: B64658735  Они могут подлежать модификации с целью адаптации к возможным нормативным изменениям. В случае изменения правовых условий этого портала, этот факт будет зафиксирован в этом разделе при первой возможности. Некоторые из каналов портала могут содержать особенные указания в отношении защиты данных личного характера, указания, которые, в свою очередь, будут расположены под формулярами для сбора данных, для того, чтобы предупредить пользователя и для того, чтобы он мог предоставить свое свободное, недвусмысленное и информированное согласие на сбор своих данных. Если устанавливается «легенда» в каком-либо из формуляров, она будет превалировать над этими общими положениями. Кроме тех случаев, когда указывается обратное, ответы на вопросы о личных данных являются добровольными, и отсутствие ответа не предполагает ущерба для пользователя. Однако, в некоторых случаях некоторые данные являются необходимыми для осуществления услуги и/или запроса пользователя, вследствие чего неуказание необходимых данных может вызвать невозможность выполнения запроса.

Они могут подлежать модификации с целью адаптации к возможным нормативным изменениям. В случае изменения правовых условий этого портала, этот факт будет зафиксирован в этом разделе при первой возможности. Некоторые из каналов портала могут содержать особенные указания в отношении защиты данных личного характера, указания, которые, в свою очередь, будут расположены под формулярами для сбора данных, для того, чтобы предупредить пользователя и для того, чтобы он мог предоставить свое свободное, недвусмысленное и информированное согласие на сбор своих данных. Если устанавливается «легенда» в каком-либо из формуляров, она будет превалировать над этими общими положениями. Кроме тех случаев, когда указывается обратное, ответы на вопросы о личных данных являются добровольными, и отсутствие ответа не предполагает ущерба для пользователя. Однако, в некоторых случаях некоторые данные являются необходимыми для осуществления услуги и/или запроса пользователя, вследствие чего неуказание необходимых данных может вызвать невозможность выполнения запроса. В формулярах запроса будут указаны при помощи астериска (*) «обязательные» поля для доступа к каналу/запросу. Данные, собранные через портал, подлежат обработке и переходят в автоматизированный архив Института Киари & Сирингомиелии & Cколиоза, расположенного в Барселоне, проспект Мануэля Жирона, 16, ИНН В64658735, в соответствии с целью каждого из запросов. Согласно действующему законодательству, этот архив должным образом вписан в Реестр Испанского Агентства по Защите Данных. Отправка пользователем его личных данных подразумевает принятие данной политики и в частности открытое и недвусмысленное согласие со стороны пользователя на сохранение его личных данных с вышеуказанной целью. В тех случаях, когда пользователь добровольно отправляет свои данные через портал для запроса какой-либо информации, целью cбора его данных будет обработка запроса и отправка соответствующей информации. Если пользователь добровольно указывает свой электронный адрес, он открыто авторизирует Институт Киари & Сирингомиелии & Идиопатический сколиоза на то, чтобы тот отправил ему данным способом запрашиваемую информацию, все это в соответствии c законодательством, которое запрещает отправку коммерческих сообщений по электронной почте, если она не была запрошена или открыто авторизирована.

В формулярах запроса будут указаны при помощи астериска (*) «обязательные» поля для доступа к каналу/запросу. Данные, собранные через портал, подлежат обработке и переходят в автоматизированный архив Института Киари & Сирингомиелии & Cколиоза, расположенного в Барселоне, проспект Мануэля Жирона, 16, ИНН В64658735, в соответствии с целью каждого из запросов. Согласно действующему законодательству, этот архив должным образом вписан в Реестр Испанского Агентства по Защите Данных. Отправка пользователем его личных данных подразумевает принятие данной политики и в частности открытое и недвусмысленное согласие со стороны пользователя на сохранение его личных данных с вышеуказанной целью. В тех случаях, когда пользователь добровольно отправляет свои данные через портал для запроса какой-либо информации, целью cбора его данных будет обработка запроса и отправка соответствующей информации. Если пользователь добровольно указывает свой электронный адрес, он открыто авторизирует Институт Киари & Сирингомиелии & Идиопатический сколиоза на то, чтобы тот отправил ему данным способом запрашиваемую информацию, все это в соответствии c законодательством, которое запрещает отправку коммерческих сообщений по электронной почте, если она не была запрошена или открыто авторизирована.

Базилярная импрессия – диагностика, симптомы, лечение

Базилярная импрессия (БИ) или базилярная инвагинация – являются врожденными и приобретенными формами аномалий кранио-вертебрального перехода, при которых происходит пролабирование (“выпячивание”) зуба второго шейного позвонка в большое затылочное отверстие. Базилярная инвагинация может быть единичной находкой, или же являться одним из проявлений комплексной аномалии, к примеру – аномалии Арнольда-Киари. Пролапс зубовидного отростка приводит к компрессии нервных структур (нижних отделов ствола головного мозга и верхних отделов спинного мозга), сосудов, цереброспинальных пространств. В результате, это приводит к широкому спектру неврологических расстройств, таких как слабость в конечностях, нарушение походки, затруднения глотания и дыхания, а так же появление зон онемения на теле, нарушение координации и т.д. Нестабильность в области кранио-вертебрального сочленения из-за данной аномалии может вызывать мышечный спазм и привести к болям в шейном отделе позвоночника. Так же при возникновении ликвородинамических нарушений у больных может развиваться сирингомиелия.

Это заболевание часто сочетается с другими патологиями, затрагивающими костные структуры кранио-вертебрального сочленения, такими как гипоплазия ската, гипоплазия атланта, гипоплазия мыщелков затылочной кости, ахондроплазия или незакрытие кольца атланта с атлантоокципитальной ассимиляцией. Аномалия Киари часто сочетается с базилярной инвагинацией и по данным анатомических и клинических исследований, сопутствует ей в 38%. БИ приводит к кранио-вертебральной нестабильности в половине случаев.

Симптомы при базилярной импрессииНеврологические нарушения при БИ чрезвычайно разнообразны. Часто клиническая картина нестабильности накладывается на клинику сдавления ствола головного мозга, спинного мозга а также сирингомиелии. Основные симптомы БИ:

- Симптомы поражения ствола ГМ: нистагм (скачкообразное движение глазных яблок при взгляде в сторону), дисфагия (затруднение проглатывания пищи), атаксия (нарушение координации), а также поражение черепно-мозговых нервов.

- Симптомы сирингомиелии: двигательные, сенсорные, вегетативные нарушения

- Обусловленные нестабильностью кранио-вертебрального сочленения: головная боль, боль в шее, затылке при наклонах/запрокидывании головы, желание придерживать голову.

Для диагностики положения зубовидного отростка относительно БЗО традиционно используется оценка трех линий на сагиттальной краниограмме (МРТ, КТ): МакРэя, Чемберлена и МакГрегора.

Линия Чемберлена проводится от твердого неба к Опистиону (точка, расположенная по центру задней части края БЗО. Зубовидный отросток в норме находится ниже этой линии на 1.8мм у мужчин и на 1мм у женщин. Допустимым является, если зубовидный отросток заходит за линию Чемберлена не больше, чем на 2.5 мм (при отсутствии компрессии нервных/сосудистых структур). Диагноз базилярной инвагинации устанавливается в случае нахождения зубовидного отростка на 5 мм выше линии Чемберлена.

Линия МакГрегора является модификацией линии Чемберлена, т.к. зачастую Опистион не удается идентифицировать на краниограмме. Линия МакГрегора проводится от твердого неба к краю чешуи затылочной кости. Считается, что она расположена на 2 мм ниже линии Чемберлена.

Линия МакРэя проводится от Базиона (средней точки переднего края БЗО) к Опистиону. В норме, зубовидный отросток расположен ниже этой линии на 5,3мм у мужчин и на 4,6мм у женщин.

Стандартные изображения (КТ, МРТ, Rg) оцениваются все костные структуры между клиновидной костью и С2 позвонком. А также наличие или отсутствие компрессии ствола головного мозга, спинного мозга, сосудов, ликвор-содержащих пространств. Оценка динамических изображений (КТ, МРТ, Rg) позволяет увидеть компрессию ствола головного мозга при максимальном сгибании/разгибании шеи, которую не видно в нейтральном положении.

Лечение базилярной импрессииЛечение базиллярной импрессии показано лишь в тех случаях, когда у пациента есть и прогрессирует неврологическая исмптоматика. Само по себе наличие импрессии, так же как и аномалии Киари, не является показанием к операции.

В настоящее время существуют достаточно широкие возможности хирургического лечения базилярной инвагинации. В зависимости от состояния пациента и наличия необходимого опыта и оборудования чаще всего хирург выбирает из следующих типов оперативных доступов:

- Трансоральные доступы (через ротовую полость с различными возможностями расширения операционного окна, например, рассечением верхней челюсти). Преимуществами этой техники являются: хирургический комфорт – достаточно широкое операционное окно, однако данные операции достаточно травматичны и, в последнее время, предпочтение отдается эндоскопическим трансназальным операциям

- Эндоскопические эндоназальные (вся операция выполняется через нос при помощи эндоскопической техники). При полном объеме декомпрессии операция проводится без наружных разрезов, к тому же пациент может быть выписан из отделения на 3-4 сутки из-за минимальной травматичности вмешательства.

МРТ пациента с аномалией Киари и базиллярной импрессией. Красной стрелкой отмечено смещение зуба С2 позвонка, синей – смещение миндалин мозжечка ниже линии Чемберлена

КТ этого же пациента, на которой заштрихована зона предполагаемой трансназальной эндоскопической резекции.

КТ после операции – эндоскопически и через нос резецирован зуб С2 позвонка, выполнена передняя декомпрессия ствола головного мозга

- Задние доступы – в этом случае осуществляется непрямая декомпрессия спинного мозга за счет расширения костного пространства – затылочной кости, дужек первых шейных позвонков (как при аномалии Киари) с последующей стабилизацией краниовертебрального перехода винтовой системой.Минусом методики является то, что иногда задней декомпрессии недостаточно.

- В последнее время в мире стала использоваться методика “вправления” инвагинации специальными винтовыми системами, которые крепятся в голове и шейным позвонкам. Это позволяет увеличить расстояние между затылочной костью и/или между С1-С2 позвонками (т.н. дистракция), что уменьшает степень “выпячивания” зуба С2 позвонка и приводит к декомпрессии продолговатого и спинного мозга. Преимуществом данной методики является отсутствие необходимости проведения трансназальных или трансоральных операций.

Пример задней декомпрессии с последующей дистракцийе (вправлением) С2 позвонка и стабилизацией винтовой системой (интраоперационные УЗИ, МРТ и рентген после операции).

При выполнении любого из методов декомпрессии нередко требуется последующая стабилизирующая операция для фиксации головы к шейному отделу позвоночника. Этот этап лечения может быть выполнен сразу или спустя несколько недель после декомпрессии при возникновении клиники нестабильности к кранио-вертебральном сочленении (боль в верхней шейной области, усиливающаяся при поворотах головы).

Лечение сочетанной аномалии (БИ + АК) – очень сложный процесс и у каждого больного лечение индивидуально. Проводить такое лечение рекомендуется в высокоспециализированных учреждениях, где есть опыт проведения подобных операций. Грамотный подход к выбору лечения пациента позволяет значительно улучшить качество жизни таких пациентов.

Вопрос-ответ №27371 | Центр Дикуля

Здраствуйте.Мне 19 лет.С прошлого года беспокоят головные боли, головокружения, рассняность, ухудщилась память и зрение, походка изменилась, плохо орентируюсь в пространстве, у меня всегда высокое давление.Так вот прошлом летом сделала МРТ с контрастом вот заключение что это значит?

Ликворная система головного мозга без признаков нарушения ликвородинамики.Боковые желудочки симметричны, не расширены.На уровне передних рогов их размеры составляют: правый боковой желудочек 6 мм, левый желудочек 8мм.III желудочек 2.0мм(норма 7-9мм).IV желудочек сагиттальным размером 11мм.В режиме Т2-ВИ и FLAIR перивентикулярно определяется гиперинтенсивный Мр сигнал за счёт картины линейного перивентикулярного лейкеареоза до 1,4-1,6мм. Базальные ганглий, внутрення капсула, таламическая область, мозолистое тело, структуры ствола мозга и мозжечка имеют неизменный МР сигнал.

Турецкое седло и гипофиз не изменены.Прослеживается разграничение Мр сигнала от адено и нейрогипофиза на Т1-ВИ.Воронка гипофиза по центру.Область перекреста зрительныз нервов не изменена.Парасселярные структуры имеют обычное расположение.

Допольнительных образований в мостомозжечковых углах и области продолговатого мозга не выявлено. Миндалины мозжечка выше уровня линии Чемберлена.

Внутренний слуховой проход нормальной ширины с обеих сторон. Околоносовые пазухи и ячейки сосцевидных отростков развиты нормально.В правой гаймаровой пазухе кистоподобное образование размером 25х21,5 мм. Контуры ровные, четкие.

На серии постконтрастных томограмм и DWI очагов патологического Мр сигнала не отмечается.В режиме 3D PCA визуализуются интра-экстраниальные магистральные, перфориющие артерии. Бифуркация ОСА на обычном уровне. Наружная и сонная и внутренняя сонная симметричны с обеих сторон имеют нормальный поперечные размеры.

Сифоны ВСА с обеих сторон выражены отчетливо.

Средние мозговые артерии отходят типичен от ВСА и образуют нормальные инсулярные петли. Сегменты М1,М2,М3 четко прослеживаются, без сужения просвета.

Передние мозговые артерии расположены обычно, имеюь нормальный ход. Основная артерия имеет обычный ход и диаметр, подразделяется на задние мозговые.

Задние соединительные артерии нормально развиты, диаметр не изменен.

В пробеге церебральных артерии участков патологической извитости, петлообразования не выявлено. Позвоночные артерии расположены симметрично, имеют нормальный ход и диаметр просвета.Умеренное снижение потока Мр сигнала по правой ПА.

Определяется расширение и усиление коллатераллей от внутренной и наружной яремной вены справа, а также глубоких вен шеи.

Заключение: МР признаки умеренной Хронической Ишемий головного мозга за счёт картины линейного перивентикулярного лейкеареоза.

Кистоподобное образование в правой гаймаровой пазухе.

Расширение и усиление коллатераллей от внутренной и наружной яремной вены справа, а также глубоких вен шеи.

Рекомендовано УЗДГ сосудоа шеи.

Что это значит? У меня ишемия? Врач молчит всё.Спасибо.

Данные МРТ можно адекватно интерпретировать только на совокупности симптоматики, клинических данных и объективного осмотра ( с данными неврологического статуса). Возможно, морфологические изменения на МРТ связаны с нарушениям кровообращения в вертебральных артериях ( ишемия мозга) .Рекомендуем пройти очную консультацию квалифицированного врача-невролога и провести УЗИ исследование сосудов головного мозга.

Детский врач невролог – консультация

Консультирует:

К сожалению, даже дети страдают различными заболеваниями центральной нервной системы, периферической нервной системы, различными функциональными нарушениями. Качественная и своевременная консультация невролога маленьким пациентам необходима – ведь этого зависит их развитие, счастливое детство и будущая взрослая жизнь.

Возможно, вы проживаете в небольшом селении, где нет возможности записаться на прием к неврологу, диагностику и обследование. Или же ребенок получил травму головки в отпуске, на отдыхе, в дроге. Вы не знаете, куда обратиться со своей проблемой? Мы вам поможем оперативно и качественно! У нас – только опытные профессионалы.

Наш детский врач невролог может проконсультировать родителей, если у ребенка появились следующие проблемы:

– частые головные боль, обмороки, носовые кровотечения;

– лунатизм, плохой сон, бессонница;

– судороги и заикание;

– ночное недержание мочи;

– задержка в развитии – отсутствие связной речи, координированных движений и т.д.;

– повышенная активность, приступы истерии и агрессии;

– неспособность пройти подготовительные школьные тесты, плохая успеваемость;

– различные фобии, приступы паники, беспочвенный страх;

– резкие перепады настроения, взрывы смеха или плача, частые ссоры с ровесниками, учителями и близкими.

Не бойтесь задать вопрос нашему специалисту – консультация абсолютна бесплатна, зато вы быстро проясните для себя ситуацию и будете точно знать, есть ли проблема у вашего ребенка, насколько она серьезна и как с ней справляться.

Вопрос: Асо Екатеринбург

Вопрос Ребенок, 2005 года рождения, перестал разговаривать с годовалого возраста, после удаления врачами гной с правого уха. Затем ребено постепенно начал грыть все подряд: тряпки, игркшки и др. Перестал разговаривать. После обследований в городской поликлинике в 2009 году, врачи поставили диагноз: Резидуальная дисфункция-легкие атрофические изменения коры лобных долей. Задержка психоречевого развития. Гиперактивность. Но, причину всех этих изменений нам не объяснили. Могла ли повлиять на эти изменения ошибка, возможно допущенная врачами во время удаления гноя с уха? Связаны ли эти изменения с удалением гноя? Что вы можете сказать по этому поводу?

Показать ответ

Ответ:

Уважаемая Асо, извините за задержку с ответом. В вашем случае, вероятно, ребенок перенес отогенный менинго-энцефалит, что и повлекло за собой задержку развития. Говорить о врачебной ошибке при операции не представляется возможным. Если Вас интересует прогноз и определение тактики лечения ребенка, необходимо проведение МРТ, ЭЭГ и консультация детского невролога с результатами обследования.

Вопрос: Елена Щ

ребенок 7 лет, врожденная гидроцифалия головного мозга,внутричерепное давление. Ребенок гиперактивный, в развитии отставаний нет.Возможно ли вылечить заболевание без операционного вмешательства?Опасна ли операция?Делают ли у вас такие операции?

Показать ответ

Ответ:

Уважаемая Елена, извините за задержку с ответом. В Вашем случае, если у ребенка нет отставания в развитии, клинических проявлений внутричерепной гипертензии, то оперативное лечение не показано. Для более точного ответа, необходимо проанализировать результаты МРТ, ТК УЗДГ, неврологический статус ребенка.

Вопрос: Виталий

Прошу Вас, ответе мне на сколько это тяжелое заболевание. Мы оформляем ребенка в дет.сад, и проходили обследование невролога. За 1 минуту, которую длилось обследование нам поставили диагноз Дизартрия. При этом ком. садик с этим заболеванием нам отказал. Ребенку 2,6 месяцев, все понимает, знает все предметы, всех животных, цвета, по вечерам приносит книги и просит что бы ему читали (сидит и слушает). Сам ходит в туалет. За три дня научился ездить на велосипеде. Играет в футбол, даже с папкой сидит и смотрит (кричит: ГОЛ, МЯЧ) и еще много всего он уже знает и умеет. Но при этом плохо говорит. Вернее говорит но для своего возраста сказали что говорит мало. Он уже связывает два три слова. Скажите на сколько тяжелое заболевание дизартрия, что нужно делать? Нужно ли колоть уколы, которые нам уже прописали, или можно обойтись без них. Какие побочные аффекты от уколов и лекарств кортексин (уколы), тенотен. Может записаться к вам и пройти дополнительное обследование.

Показать ответ

Ответ:

Уважаемый Виталий, дизартрия в 2 года и 6 месяцев это возрастная норма и она не является противопоказанием к посещению детского сада. Если ребенок начинает строить предложения из 2-3 слов, это свидетельствует об отсутствии задержки речевого развития.

Вопрос: Анастасия Я

Здравствуйте! У нас ребенку четыре с половиной года. Диагноз: моторная алалия. Говорит только 4-5 слов. На медикаментозную терапию видимых улучшений нет, делаем массаж, наблюдаемся у невролога по месту жительства и в Бонуме, состоим на учете у психиатра с отставанием речевого развития, занимаемся с логопедом – улучшений нет. Может ли ваш Центр помочь нам, например, какой-нибудь стимуляцией речевых центров мозга или что-нибудь в этом роде???

Показать ответ

Ответ:

Добрый день, Анастасия. Есть методика транскраниальной магнитной стимуляции, возможно ее применение у детей при нарушениях речи. Но перед лечебным курсом необходима консультация детского невролога для исключения противопоказаний к данной терапии. Вы можете записаться по телефону: 380 – 3 – 380, 380 – 32 – 70.

Вопрос: Татьяна Х

Сыну три года 6 месяцев. Не говорит вообще. Издаваемые звуки походят на младенческий лепет. В прошлом году были в ОДКБ, невролог поставила диагноз “темповая задержка речи”, прописала лекарства и велела не беспокоиться. Лекарства принимали, но никакого эффекта от них не было. В остальном развитие соответствует возрастной норме. Можно ли записаться на консультацию к вам?

Показать ответ

Ответ:

Добрый день. Вам необходимо провести обследование – ЭЭГ и записаться на консультацию к неврологу, логопеду.

Вопрос: Татьяна Я

Сыну 3,5 года. Речи как таковой нет, что-то похожее на детский лепет. В остальном развитие соответствует возрастной норме. В прошлом году ездили с этим вопросом в ОДКБ, поставили диагноз “темповая задержка развития речи”, назначили лекарства и велели не беспокоиться. Лекарства принимали, но никакого эффекта это не дало. Можно ли записаться на консультацию к вам?

Показать ответ

Ответ:

Уважаемая Татьяна, Вам необходима консультация детского логопеда-афазиолога (Поносова Алла Андреевна) и консультация детского невролога. Записаться Вы можете по телефонам: 380 – 3 – 380, 380 – 32 – 70 или оставив электронную заявку на консультацию (см. раздел “пациентам”).

Вопрос: Ольга Ч

Добрый день. Ребёнку 1 год и 3 недели. Как раз три недели назад сын стал вялым, плохо кушает, не ходит и не пытается, постоянно просится на руки. Педиатры связывают это с прорезыванием зубов (режутся сразу 4 коренных зуба). За это время сын практически не развивается, похудел (теперь у нас дефицит массы 18%), совсем не сидит в коляске, часто плачет, не редко бывает рвота. В общем, состояние явно не здоровое. Раньше развитие было в норме, даже с опережением, с аппетитом и раньше были проблемы. Имеет ли смысл записываться на консультацию к неврологу?

Показать ответ

Ответ:

Уважаемая Ольга, необходим прием невролога, желательна предварительная консультация педиатра с наличием заключения об отсутствии проблем со стороны органов ЖКТ. Вы можете записаться к детскому неврологу по телефону 380 – 3 – 380 или 380 – 32 – 70.

Вопрос: Светлана О

Здравствйте. Сыну 2г и 1 мес. Разговаривает предложениями, знает много букв, рассказывает, чем занимался в садике. После нейросонографии в 1 месяц был поставлен диагноз-нарушение резорбции ликвора. Проведено лечение, к 1 году показатели стали лучше и почти сравнялись с верхней границей нормы. Проблема состоит в том, что очень плохо засыпает и спит-укладываю разными способами по 1,5-2 часа, иногда может днем совсем не спать,часто просыпается, всхлипывает, давится слюной во сне, сон очень чуткий. Чем можно помочь ребенку, т.к. проходит адаптацию в детском саду и скоро придется оставлять его на сон час? Cпасибо.

Показать ответ

Ответ:

Здравствуйте, Светлана. Из Вашего письма возникает вопрос были ли нарушения сна ранее или их появление связано с началом организованной жизни в садике. Для исключения проблем с ликворной гипертензией необходимо провести ТК УЗДГ с расчетом внутричерепного давления, а также исключить органическое нарушение сна (для этого необходимы результаты ночного ЭЭГ-мониторинга, его можно провести в ДОКБ № 1, или в крайнем случае обычную ЭЭГ – но она может не давать информации вообще). С результатами на консультацию к детскому неврологу, где проведут подбор терапии.

Вопрос: Надежда С

Здравствуйте! Моему ребёнку 14 лет. Клинический диагноз: Последствия перинатального поражения ЦНС с иходом в перивенрикулярную лейкопатию, вентрикуломегалию со смешанной нормотензивной гидроцефалией с нарушенной обратной ликворной абсорбцией, вторичной2 корково-подкорковой субатрофией, ДЦП. Синдром спастического тетрапареза: в руках 2 степени, преимущественно справа, 2 степени в ногах, преимущественно дистально с нарушением двигательной функции 2 степени. Синдром мозжечковой недостаточности 2 степени… Скажите можно ли обратиться в ваш институт за помощью?

Показать ответ

Ответ:

Уважаемая Надежда, для определения возможности стимулирования процесса восстановления необходима первичная диагностика: заключение логопеда, результаты ЭЭГ-мониторинга, ТКМС – на основании чего мы можем выстроить прогноз. Для обследования в рамках ОМС Вам необходимо получить направление к реабилитологу, а далее Вас направят на все дополнительные исследования. Запись по телефонам регистратуры: 380 – 33- 80 или 380-32-70 или оставьте заявку на сайте, в разделе “пациентам”.

Вопрос: Марина К

Девочка 5 лет. ДЦП,Спастическая диплегия. Можно ли попасть в вашу клинику на консультацию, обследование и реабилитацию?

Показать ответ

Ответ:

Уважаемая Марина, для оценки возможности реабилитации Вашему ребенку необходимо пройти диагностическую ТКМС и консультацию реабилитолога, после чего решается вопрос об объеме методик, привлекаемых для реабилитации. Записаться на обследование и прием Вы можете по телефону регистратуры: 380 – 32 -70 или 380 – 33 – 80 или оставив заявку на сайте в разделе “Пациентам”.

Вопрос: Ольга Александр

новорожденный ребенок родился 21июля010г. 2200. МРТ. В описании указаны свежие кровоизлияния и заключение : церебральная амилоидная ангиопатия, осложненная метахронным, мультифокальным кровоизлиянием в базальные ядра левого полушария большого мозга и в левую теменную долю. Смешанная симметричная нормотензивная гидроцефалия. Взяли кровь на анализ свертываемости, гематолог дал заключение-данных за заболев. Сверт. Системы крови нет.,заключение окулиста: ангиопатия сетчатки. Нас выписали на 3 недели домой, потом опять в стационар. При выписке, клиника хорошая, состояние при выписке удолетворительно, вес ребенка 3 220, ест хорошо, стул отходит, ноги , руки двигаются. Вопрос: сталкивались ли вы с такой ситуацией, как лечить? Где лечить? Надеемся на быстрый ответ, если будет необходимо, можем направить результаты КТ МРТ выписку из истории болезни. Надеемся на вашу компетентную помощь. спасибо

Показать ответ

Ответ:

Добрый день, Ольга. Сложно анализировать данную ситуацию заочно. Необходимо регулярное наблюдение ребенка неврологом, оценка его моторного и нервно-психического развития в динамике. Отслеживание органических изменений головного мозга в дальнейшем с помощью методов нейровизуализации (как минимум НСГ-контроль). Для профилактики двигательного дефицита ребенок нуждается в ежедневном проведении ЛФК, гимнастики, курсах общего массажа. О медикаментозном лечении можно будет судить только после очной консультации.

Вопрос: Татьяна Ш