Консенсус по условиям лечения с применением базальных дентальных имплантатов(2018)

архивы

Консенсус по условиям лечения с применением базальных дентальных имплантатов в области верхнечелюстной пазухи (2015)

Скачать PDF на других языках

Консенсус по условиям лечения с применением базальных дентальных имплантатов в области верхнечелюстной пазухи

(Версия 3, выпуск с иллюстрациями в мае May 2018)

Другие используемые документы:

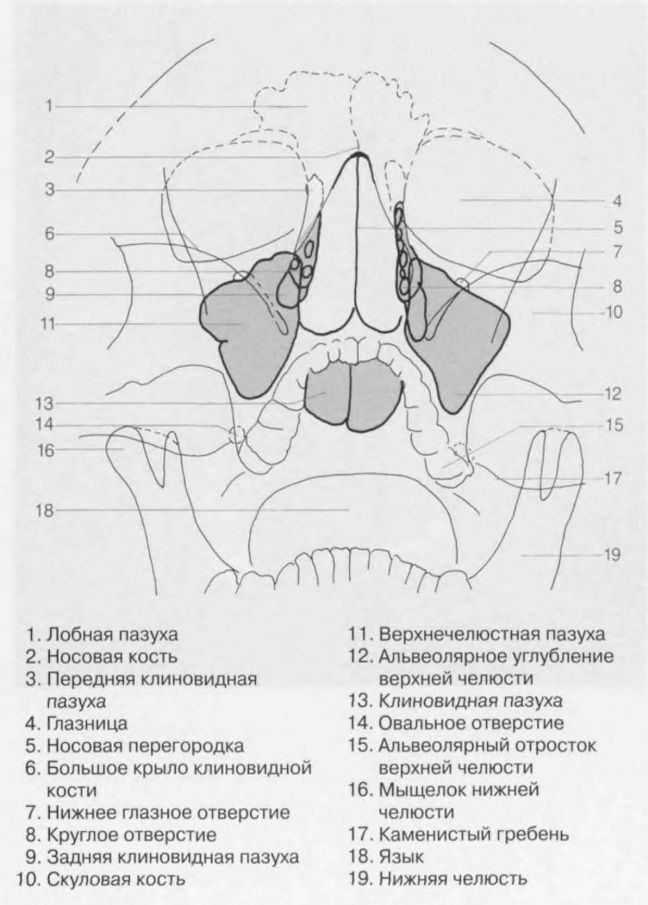

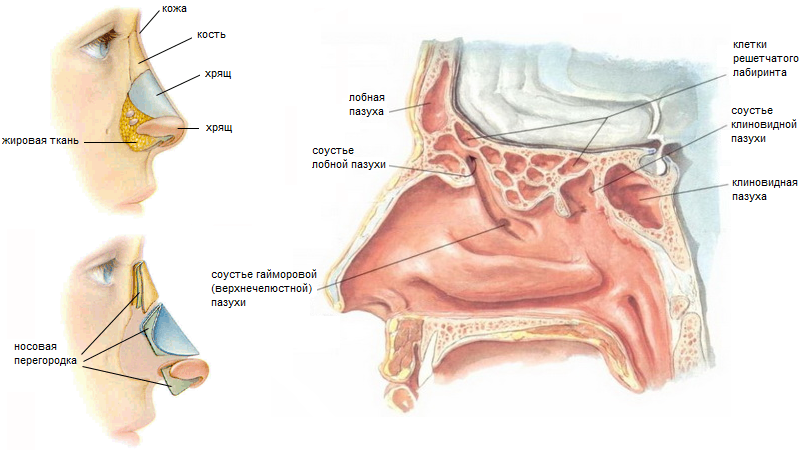

1. Клинико-анатомическое описание верхнечелюстной пазухи

Человеческое тело состоит из костей, мягких тканей и жидкостей. Пустоты, то есть пространства внутри тела, которые не заполнены ни одним из вышеуказанных компонентов, располагаются в полости рта, носа и пазухах, а также в воздухоносных путях. Тем не менее, человеческий организм может заполнить даже эти полости мягкими тканями и/или жидкостями, вследствие чего может потребоваться медицинское вмешательство, направленное на удаление или уменьшение содержания этих структур или субстанций.p>

Технически верхнечелюстная пазуха представляет собой слепую полость, к которой ведет единственное естественное

соустье, открывающееся в средний носовой ход (meatus nasi medius). В здоровом состоянии верхнечелюстная пазуха

способна к самоочищению через это естественное соустье. Если это соустье (внезапно) становится слишком узким для

эвакуации большого объема секрета, или если оно блокируется, возникает застой жидкости в пазухе. Мягкотканные

неопластические процессы в верхнечелюстной пазухе (мукоцеле, грануляционные ткани) могут привести к перемещению

естественного дренирующего пути и получить достаточное кровоснабжение для постоянного существования в верхнечелюстной

пазухе. Это справедливо как для доброкачественных, так и для злокачественных новообразований. Более 90% всех клинических

случаев возникновения таких проблем или неопластических процессов затрагивают медиальную стенку верхнечелюстной пазухи или дно глазницы.

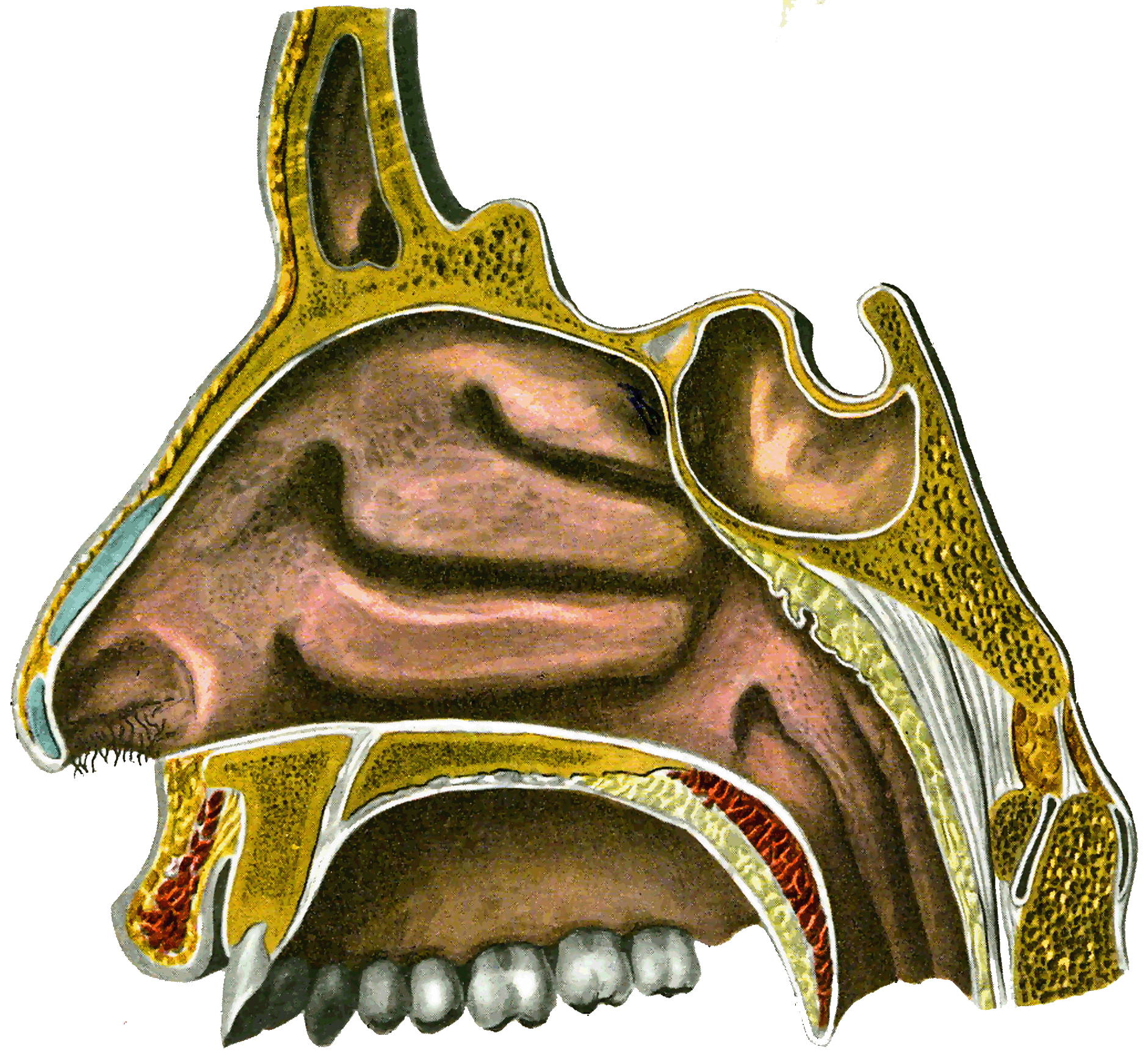

С точки зрения развития, верхнечелюстная пазуха представляет собой заполненную воздухом полость, которая практически полностью окружена костями и изнутри выстлана слизистой. Она образуется вследствие атрофии окружающей кости, которая происходит в различной степени и продолжается в течение всей жизни. К сожалению, размер устья не определяется никакой реальной клинической необходимостью, а только функциональными параметрами, связанными с костной тканью (атрофия, ремоделирование, реактивное образование кости и т.д.). Положение и протяженность носовой раковины, которая может дополнительно или самостоятельно ограничивать функции соустья, не подвержены влиянию и не контролируются клинической потребностью в дренировании пазухи. Это последнее обстоятельство само по себе часто требует хирургического вмешательства с целью обеспечения адекватного оттока из верхнечелюстной пазухи.

На протяжении жизни отмечается тенденция к увеличению размеров верхнечелюстной пазухи. Этот процесс атрофии подчиняется закону Wolff, согласно которому кость оптимизирует свою форму и объем (т.е объем кости будет уменьшаться вследствие недостаточной нагрузки) и адаптируется к выполняемой функции.

В здоровом состоянии верхнечелюстная пазуха выстлана тонкой слизистой, клетки которой имеют реснички (мерцательный эпителий). Ее самоочищение обеспечивается за счет секреции (около 1 литра в день) и адекватной эвакуации секрета, при этом пазуха практически всегда остается свободной от микроорганизмов.

Патологические образования (или транзиторный риногенный воспалительный процесс) в любой зоне верхнечелюстной пазухи может

усилить секрецию или привести к образованию новых тканей, что часто приводят к перегрузке естественного дренирующего пути

через естественное соустье или к его блокаде.

Слизистая оболочка (мембрана Шнайдера) выстилает верхнечелюстную пазуху изнутри. Она имеет свое собственное кровоснабжение внутри пазухи. В здоровом состоянии она очень тонкая и особенно истончена у курильщиков. Ее толщина может увеличиваться у некурящих людей. Если слизистая утолщается, или если постоянно приходится бороться с воспалением (например, с инфекцией в области зубов), возникает дополнительная потребность в притоке и оттоке крови. Это создает условия для хронического воспаления. Если новообразование тканей вызвано инородными телами, попавшими в верхнечелюстную пазуху, самостоятельное заживление не наблюдается, пока эти инородные тела не будут удалены. Ввиду чего, наличие таких инородных тел требует хирургического вмешательства в области верхнечелюстной пазухи (модифицированные методики фенестрации по Caldwell-Luc).

В тех случаях, когда самостоятельное очищение верхнечелюстной пазухи ограничено наличием грануляций, кист или мукоцеле, введение базального имплантата, который, как правило, заходит в пазуху, или даже устанавливается через пазуху, может нарушить баланс. Поскольку это состояние непредсказуемо, его следует и оно может быть адекватным образом устранено. Никакого вреда для имплантата как такового не будет, если (естественная) вентиляция или какие-либо иные формы дренажа верхнечелюстной пазухи будут быстро восстановлены.

Традиционное медицинское образование в университетах многих западных стран (оториноларингология, стоматология) и правила,

устанавливаемые национальными системами медицинского страхования, предполагают возможность лечения в большинстве случаев

(даже при рецидивирующих воспалительных процессах) посредством консервативных мер, включающих промывание полости носа,

применение сосудосуживающих капель в нос и антибиотиков. Все это действительно часто может привести к улучшению на

промежуточном этапе. Однако во многих случаях данный вид лечения не устраняет корень проблем.

Только внедрение эндоскопических методик, которые применяются у пациентов под седацией или анестезией, стало надежным и эффективным, без побочных эффектов, хирургическим лечением, создающим адекватное дренирование верхнечелюстной пазухи.

2. Варианты лечения в области верхнечелюстной пазухи

Установка имплантатов в зоне, ранее занимаемой верхнечелюстной пазухой, в настоящее время является стандартом в стоматологии и общепринятым дополнением в традиционной медицине

Существуют две принципиально различные модели установки имплантатов:

a. Имплантация в сочетании с аугментацией кости и последующей остеоинтегацией.

Имплантация в сочетании с аугментацией кости и последующей остеоинтегацией.

b. Кортикальная опора для дентальных имплантатов без аугментации кости, за счет остеофиксации.

2.a. Методики наращивания кости в области верхнечелюстной пазухи

Если высота кости между альвеолярной кортикальной костной пластинкой в дистальных отделах верхней челюсти и базальной кортикальной костной пластинкой верхнечелюстной пазухи уменьшается, в традиционной имплантологии существуют две тактики лечения для увеличения костного объема. Одна из них процедура открытого «синус-лифтинга», которая предполагает открытие вестибулярной стенки верхнечелюстной пазухи, отделение слизистой (мембраны Шнайдера) и введение остеопластического материала между слизистой и базальной костной пластинкой альвеолярного отростка. Внутренний (закрытый) синус-лифтинг выполняется со стороны альвеолярного гребня, иногда даже без отслаивания лоскута. Эти процедуры могут выполняться одновременно с установкой дентальных имплантатов или отдельно, в два этапа. Если процедура выполняется без одномоментной имплантации, время ожидания от «синус-лифтинга» до установки традиционных имплантатов составляет от трех до пяти месяцев.

Обычно двухфазные имплантаты устанавливают после процедуры синус-лифтинга. Это имплантаты в форме катриджа (кассеты), имеющие большой диаметр и шероховатую внутрикостную поверхность.

В качестве альтернативы «синус-лифтингу» с остеопластическими материалами могут использоваться костные блоки (костные трансплантаты). Нужно иметь в виду, что этот вид лечения более инвазивный, поскольку костные блоки должны быть забраны из другой зоны, что ассоциируется с дополнительными рисками и увеличивает болезненность процедуры в целом за счет таковой в донорской зоне.

Более продвинутый вариант этого метода на сегодняшний день заключается в одномоментной установке двухфазных

имплантатов в костный блок. Однако при использовании данного варианта в обычных условиях одномоментная нагрузка

исключается, поскольку одномоментная нагрузка в обязательном порядке требует прямого контакта имплантата или

абатмента с полостью рта. Поскольку костный трансплантат чувствителен к инфекции, одномоментной нагрузки

обычно стараются избежать.

Однако при использовании данного варианта в обычных условиях одномоментная нагрузка

исключается, поскольку одномоментная нагрузка в обязательном порядке требует прямого контакта имплантата или

абатмента с полостью рта. Поскольку костный трансплантат чувствителен к инфекции, одномоментной нагрузки

обычно стараются избежать.

Благодаря развитию базальной или базальной/стратегической имплантологии приблизительно с 2006 года, операции по пересадке костных блоков и синус-лифтинг, целью которых было увеличения объема кости для установки дентальных имплантатов, в сущности стали лишними. Тем не менее, они выполняются и на сегодняшний день, а в некоторых местах даже достаточно часто.

2.b. Кортикальная опора дентальных имплантатов без аугментации кости, посредством остеофиксации

Применение латеральных базальных имплантатов на протяжении последних 25 лет представляет собой альтернативу традиционной дентальной имплантации, создавая условия для одномоментной нагрузки и позволяя избежать аугментации кости. Соответствующий протокол лечения требует только кортикальную опору для имплантатов в кортикальной кости: «2ой или 3ий кортикальный уровень», одним из которых может служить базальная костная пластинка верхнечелюстной пазухи. Для сопротивления силам интрузии и экструзии режущие грани винтовой нарезки имплантатов должны быть вкручены непосредственно в кортикальное дно верхнечелюстной пазухи. Просто контакт кончика имплантата с дном пазухи недостаточен для функционирования имплантатов, поскольку в этом случае отсутствует эффективное сопротивление силам экструзии, которые в большинстве случаев возникают при изготовлении циркулярных ортопедических конструкций.

Базальные имплантаты имеют тонкий полированный стержень1 и апикальную ретенцию (винтовую нарезку или кольца/диски).

Остеофиксация имплантатов осуществляется либо вертикально, либо транскортикальной/горизонтально. «Остеофиксация» в

данном контексте означает, что винтовая нарезка имплантатов захватывает базальную кортикальную кость верхнечелюстной

пазухи, так что кончик имплантата автоматически оказывается в пазухе или, по крайней мере, в ее утолщенной слизистой (в мембране Шнайдера).

«Остеофиксация» в

данном контексте означает, что винтовая нарезка имплантатов захватывает базальную кортикальную кость верхнечелюстной

пазухи, так что кончик имплантата автоматически оказывается в пазухе или, по крайней мере, в ее утолщенной слизистой (в мембране Шнайдера).

Принципы остеофиксации хорошо известны по опыту оперативной травматологии и ортопедии. В области верхнечелюстной пазухи остеофиксация исключает образование грануляций, известных по применению двухфазных имплантатов с шероховатой внутрикостной поверхностью. Части полированных базальных имплантатов, располагающиеся внутри пазухи, не привлекают инфекционные агенты.

Поскольку кортикальное дно верхнечелюстной пазухи не является в 100% случаев безопасной зоной для имплантации, дизайн имплантатов обычно позволяет создать дополнительную опору, например, в дне полости носа или в тубероптеригоидной области.

Опора в области скуловой кости может рассматриваться в качестве альтернативы таковой в области дна верхнечелюстной пазухи.

Ситуация после установки базальных имплантатов в дно верхнечелюстной пазухи существенно отличается от случаев установки традиционных двухфазных имплантатов с шероховатой внутрикостной поверхностью. Глубокое введение (более 2 мм) традиционных дентальных имплантатов с традиционной шероховатой поверхностью в верхнечелюстную пазуху во многих случаях приводит к локальному полипозу. В этих случаях кончик имплантата в верхнечелюстной пазухе играет роль инородного тела (например, как остатки пломбировочных материалов или фрагменты корня зуба), вызывая образование грануляционной ткани, которая занимает место. Эта форма полипоза может остаться недиагностированной и клинически никак себя не проявлять в течение длительного времени

Иллюстрация 1: Шероховатые имплантаты в виде компрессионного винта введены глубоко в полость носа и выступают на

несколько миллиметров в воздухоносны пути. Рентгенограмма через 24 месяца после операции, клинические проявления отсутствуют.

Поскольку жевательная нагрузка в любом случае не распространяется на область воздухоносных путей, подобное глубокое введение

имплантата не имеет никакого смысла. в полости носа имеется постоянный поток воздуха и жидкостей, что способствует предотвращению

воспаления, при этом в верхнечелюстной пазухе условия гораздо менее благоприятные. Если такие же (с шероховатой поверхностью)

имплантаты устанавливаются в пазуху, часто наблюдается образование грануляций и хронический воспалительный процесс. Тогда как

при подобной ситуации в полости носа подобные изменения могут отсутствовать.

Рентгенограмма через 24 месяца после операции, клинические проявления отсутствуют.

Поскольку жевательная нагрузка в любом случае не распространяется на область воздухоносных путей, подобное глубокое введение

имплантата не имеет никакого смысла. в полости носа имеется постоянный поток воздуха и жидкостей, что способствует предотвращению

воспаления, при этом в верхнечелюстной пазухе условия гораздо менее благоприятные. Если такие же (с шероховатой поверхностью)

имплантаты устанавливаются в пазуху, часто наблюдается образование грануляций и хронический воспалительный процесс. Тогда как

при подобной ситуации в полости носа подобные изменения могут отсутствовать.

Вследствие значительных показателей неудачных исходов операций по «синус-лифтингу», на сегодняшний день прослеживается четкая тенденция по выбору альтернативных, менее рискованных методик. Другая причина отказов от выполнения процедуры синус-лифтинга со стороны пациентов заключается в том, что она исключает одномоментность. Пациенты больше не соглашаются на (ненужные) вмешательства по аугментации костной ткани. Они так же, как правило, не одобряют удлинение периода заживления (сроков лечения), дополнительных рисков, сопутствующих повреждений и увеличения стоимости.

3. Верхнечелюстная пазуха: заболеваемость и лечение

Распространенность проблем с верхнечелюстной пазухой в популяции достаточно высока, но в большом числе случаев клинические симптомы,

ассоциированные с назальным воспалением, позже снова исчезают. Если симптомы со стороны верхнечелюстной пазухи сохраняются и существенным

образом ухудшают качество жизни пациентов, вариантом лечения является хирургическая коррекция анатомии верхнечелюстной пазухи. Несмотря

на то, что открытые способы коррекции пазухи (модифицированные методики Caldwell-Luc) применяются до настоящего времени, широкое

распространение получили также минимально инвазивные вмешательства. Последние успешно применяются в тех случаях, когда в верхнечелюстной

пазухе отсутствуют ятрогенные инокулированные инородные тела, удаление которых необходимо произвести под визуальным контролем. Если кортикобазальные имплантаты прочно закреплены во второй кортикальной пластине, с проникновением через шнайдеровскую мембрану или без нее, они не считаются инородными телами. Их не удаляют в случае инфекций гайморовой пазухи, поскольку они, по-видимому, не являются причиной проблемы. Благодаря своей гладкой поверхности они не вызывают воспалений.

Последние успешно применяются в тех случаях, когда в верхнечелюстной

пазухе отсутствуют ятрогенные инокулированные инородные тела, удаление которых необходимо произвести под визуальным контролем. Если кортикобазальные имплантаты прочно закреплены во второй кортикальной пластине, с проникновением через шнайдеровскую мембрану или без нее, они не считаются инородными телами. Их не удаляют в случае инфекций гайморовой пазухи, поскольку они, по-видимому, не являются причиной проблемы. Благодаря своей гладкой поверхности они не вызывают воспалений.

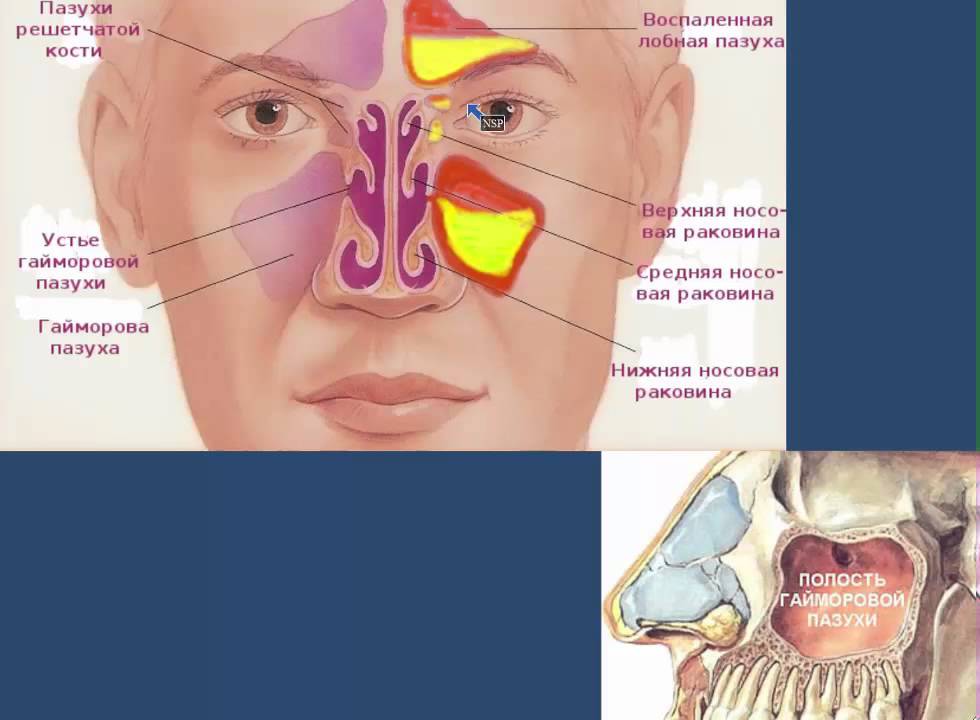

Иллюстрация 2: Грануляции, полипы и другие нежелательные ткани не исчезнут до тех пор, пока не будет устранена причина образования грануляций.

полное удаление причины проблемы или проблем. Вследствие этого, все пораженные мягкие ткани (грануляции, полипы), остатки пломбировочных материалов, резидуальные фрагменты корней, части имплантатов и т.д. полностью удаляются через латеральный доступ (Caldwell-Luc), дополнительно обеспечивая достаточную вентиляцию через естественное соустье. Создание беспрепятственной вентиляции является еще одной задачей этого вмешательства. Латеральные базальные имплантаты могут быть установлено непосредственно в это же время. Созданное хирургическим путем отверстие в кости вестибулярной стенки пазухи может быть закрыто, например, титановой сеткой. Этот вариант лечения предполагает применение антибиотиков (таких как моксифлоксацина гидрохлорид, moxifloxacin hydrochloride), а также местную дезинфекцию (например, повидон йод, povidone-iodine) и тампонады.

Задачей эндоскопического вмешательства через носовой ход является расширение естественного соустья и удаление крючковидного отростка, что обеспечивает оптимальную вентиляцию и, в большом проценте случаев, последующее самостоятельное заживление.

В качестве альтернативы, особенно при одномоментном лечении острых воспалительных процессов, может создаваться дополнительное

отверстие в нижнем носовом ходу (по направлению к верхнечелюстной пазухе). Такие дополнительные отверстия в последующем

самопроизвольно закрываются. Сообщалось, что эти отверстия могут спровоцировать вентиляцию между обоими соустьями без

вентиляции остальных зон верхнечелюстной пазухи, что считается неблагоприятным вариантом.

Такие дополнительные отверстия в последующем

самопроизвольно закрываются. Сообщалось, что эти отверстия могут спровоцировать вентиляцию между обоими соустьями без

вентиляции остальных зон верхнечелюстной пазухи, что считается неблагоприятным вариантом.

Очень полезно промыть верхнечелюстную пазуху растворами местных дезинфицирующих средств. Если эти варианты лечения не привели к существенному улучшению через несколько дней, следует рассматривать хирургическое вмешательство.

Антибиотики должны назначаться в достаточно высоких дозировках, и они должны быть эффективными для того, чтобы действительно улучшить ситуацию в воспаленной верхнечелюстной пазухе, а не спровоцировать нежелательную хронизацию воспалительного процесса.

4. Какие меры предосторожности необходимы, если план лечения по установке дентальных имплантатов предполагает использование кортикальных имплантатов с фиксацией в базальную или небную/латеральную костную ткань верхнечелюстной пазухи?

Существуют много проблем со здоровьем, потенциально вызываемых инфекцией в верхнечелюстных пазухах. В большом проценте

случаев в популяции обнаруживаются клинические признаки рецидивирующей инфекции в верхнечелюстной пазухе (как правило, в

осенне-зимний период и весной, в результате очень выраженной иммунной реакции на специфические аллергены). Лечение обычно

включает назначение антибиотиков и местное применение мазей или промывающих растворов для полости носа (включая хлорид натрия)

для предотвращения или снятия отека. Большинство пациентов отказывается от хирургического вмешательства, пока их качество жизни

не страдает существенно от рецидивирующего или перманентного инфекционного процесса. Эти пациенты не придают значения

существующей проблеме на той стадии, когда симптомы отсутствуют, и многие из них даже не упоминают об этих преходящих

жалобах в своей медицинской истории, даже если это необходимо делать. При временном ухудшении состояния отмечается

утолщение слизистой пазухи. Сама по себе или в сочетании с кистами, мукоцеле или другими мягкотканными образованиями

в верхнечелюстной пазухе слизистая может закрыть естественное соустье и блокировать дренаж пазухи.

При временном ухудшении состояния отмечается

утолщение слизистой пазухи. Сама по себе или в сочетании с кистами, мукоцеле или другими мягкотканными образованиями

в верхнечелюстной пазухе слизистая может закрыть естественное соустье и блокировать дренаж пазухи.

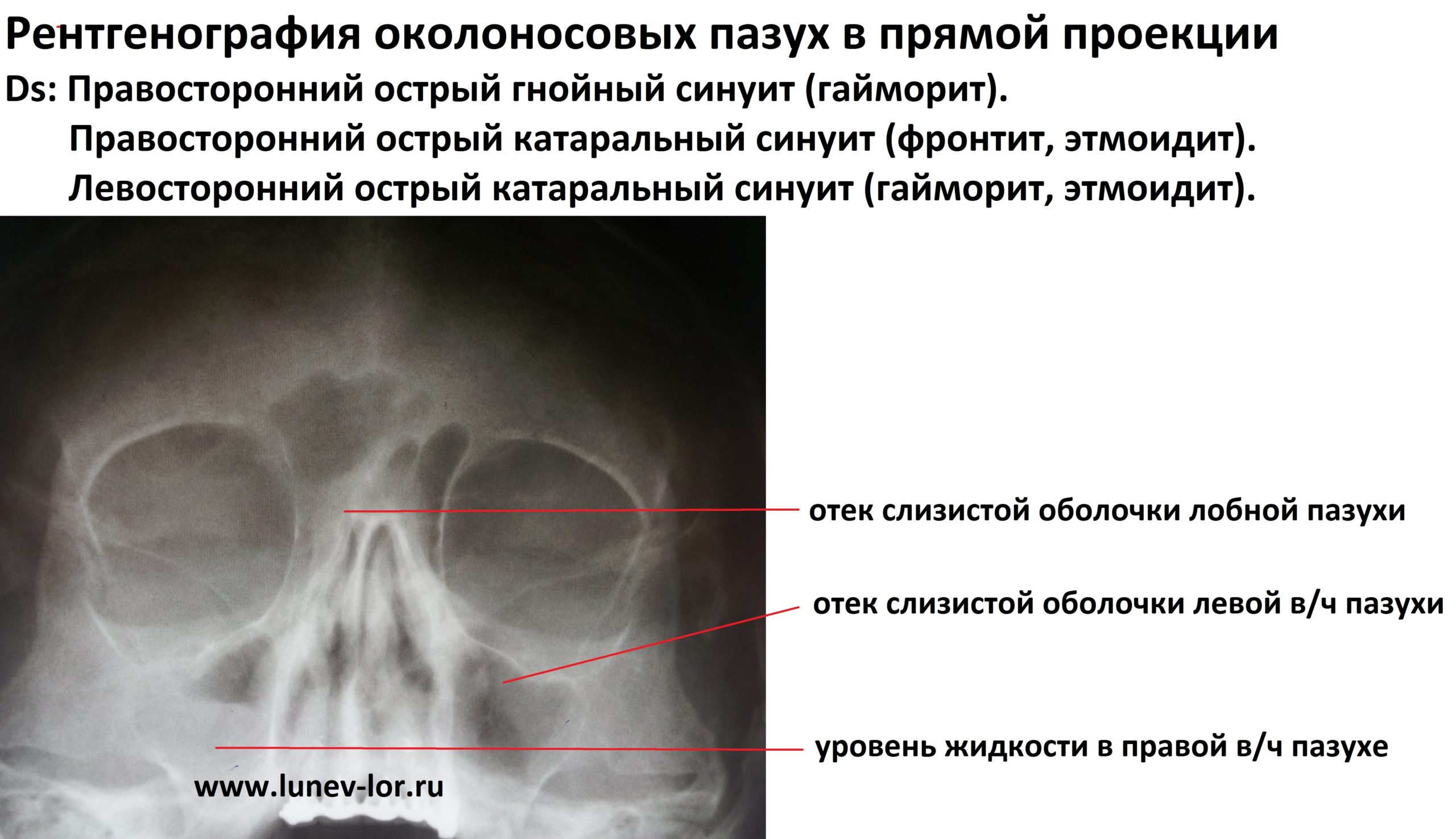

Утолщение слизистой пазухи в целом менее 12 мм; у курильщиков слизистая очень тонкая. Наличие утолщенной слизистой предполагает полипоз. Отек мягких тканей внутри пазухи может блокировать естественное соустье и стимулировать образование гноя.

Гной и другое отделяемое всегда будут искать пути наименьшего сопротивления для выхода из верхнечелюстной пазухи. Если естественное соустье заблокировано, могут образовываться рецидивирующие свищевые ходы, или отделяемое может отходить через свежее ложе имплантата. 90% всех клинических проблем, ассоциированных с верхнечелюстной пазухой, локализуются в ее медиальной стенке, медиальной части дна глазницы или базальной стенке пазухи. Изменения или проблемы в дистальной или дистолатеральных областях верхнечелюстной пазухи практически никогда не оказывают влияния на ее дренирование. Это одна из причин, почему клинические проявления проблем, связанных с установкой так называемых скуловых имплантатов (даже через пазуху, транссинусально) наблюдаются крайне редко.

Важно избегать установки двухфазных имплантатов в верхнечелюстную пазуху (за исключением методик синус-лифтинга по Summers или открытого синус-лифтинга) в острой фазе воспалительного процесса. Однако диагностировать острую фазу невозможно, если отсутствуют клинические проявления (жар, боль, чувство давления, отхождение гноя).

Внутри верхнечелюстных пазух часто обнаруживаются твердые фрагменты, оставшиеся после стоматологического лечения

(пломбировочные материала, наполнители корневых каналов, фрагменты корня, даже эндодонтические инструменты и их части).

В последствии они постоянно инкапсулируются в грануляционной ткани. Без (радикального) хирургического вмешательства

и удаления этих инородных тел нельзя ожидать регрессии слизистой или исчезновения полипоза или грунуляций.

Без (радикального) хирургического вмешательства

и удаления этих инородных тел нельзя ожидать регрессии слизистой или исчезновения полипоза или грунуляций.

5. Существуют ли абсолютные противопоказания к установке базальных имплантатов в области верхнечелюстной пазухи?

Как показывает опыт, хирургическое восстановление верхнечелюстной пазухи (например, операция по Caldwell-Luc или эндоскопическое расширение естественного соустья) является безопасным вмешательством, которое может выполняться позже, по мере необходимости (после установки имплантатов, при возникновении проблем).

Таким образом, базальные винтовые имплантаты или комбинированные имплантаты могут использоваться даже в менее благоприятных ситуациях. Однако, следует отметить, что никакая шероховатая поверхность не должна вводиться в верхнечелюстную пазуху транскортикально, поскольку это может привести к ретроградным периимплантитам и ретенции бактерии на шероховатой поверхности имплантатов.

Пациентов следует проинформировать, что этот подход к лечению с использованием традиционных базальных винтовых имплантатов и комбинированных имплантатов является мотивированным уходом от ранее существовавшего метода установки двухфазных имплантатов, и что не все специалисты, которые будут в будущем проводить лечение, имеют представление об их особенностях, упомянутых выше.

Хорошо известно, что многие пациенты предпочитают жить с рецидивирующим или даже хроническим инфекционным

процессов в верхнечелюстной пазухе и стараются избежать хирургического вмешательства. Потенциальные проблемы,

связанные с установкой базальных винтовых имплантатов в верхнечелюстную пазуху, следует рассматривать отдельно;

они, как правило, не имеют ничего общего с имплантатами. Грануляции, полипоз, изменения мягких тканей и гноетечение

обычно можно успешно вылечить без удаления имплантатов. Ввиду этого, не этичным будет отказывать этой группе пациентов

в лечении с использованием базальных имплантатов только на основании того, что они отказываются от проведения

вмешательств на верхнечелюстной пазухе до имплантации.

6. Является ли подвижность базальных дентальных имплантатов показанием к удалению имплантата, если он установлен в область верхнечелюстной пазухи?

6.a.

Подвижность традиционных имплантатов, устанавливаемых в альвеолярный гребень, имеющих шероховатую внутрикостную поверхность и большой диаметр, является четким показанием к их удалению, поскольку поверхность этих имплантатов способствует миграции бактерий, находящихся в полости рта, в верхнечелюстную пазуху. Кроме того, повторная остеоинтеграция имплантатов в условии воспаления в верхнечелюстной пазухи, как правило, не наблюдается. Но имплантаты данного вида в любом случае не рекомендуется устанавливать в пределах верхнечелюстной пазухи.

Образование костных кратеров вокруг кончика имплантатов, устанавливаемых в альвеолярный гребень (т.е. признаки ретроградного периимплантита по данным КТ-сканов или других рентгенограмм), как правило, требует удаления имплантата. При прогрессировании процесса будет наблюдаться слияние зон резорбции ортоградного и ретроградного периимплантитов, пораженный имплантат станет подвижным и отторгнется

6.b.

Имплантаты, имеющие кортикальную опору, обычно устанавливаются в нижнюю/базальную кортикальную пластинку верхнечелюстной пазухи (или через пазуху). Кончик имплантата, а не редко также и часть резьбы, находятся в верхнечелюстной пазухе. Такой же результат с точки зрения окончательного положения отмечается после ортопедического хирургического вмешательства или операции при срединной лицевой травме.

«Консенсус по базальным имплантатам» (1999, 2006, 2015, 2018) содержит информацию относительно того, в

каких случаях базальные имплантаты следует удалять. Латеральная подвижность или возможность прокручивания

базального имплантата не являются абсолютными показаниями к его удалению. Вертикальная подвижность, напротив,

свидетельствует о том, что имплантат, скорее всего, необходимо удалять. Легче установить правильный клинический

диагноз и принять правильное решение в пользу или против удаления имплантата в том случае, если на имплантатах

не зафиксированы шинирующие ортопедические конструкции, и каждый имплантат может быть обследован отдельно.

Легче установить правильный клинический

диагноз и принять правильное решение в пользу или против удаления имплантата в том случае, если на имплантатах

не зафиксированы шинирующие ортопедические конструкции, и каждый имплантат может быть обследован отдельно.

Имплантологи, имеющие подготовку по использованию базальных имплантатов, проходят соответствующее специальное обучение в рамках специализированного постдипломного непрерывного образования. В связи с этим, принятие решения на критических этапах лечения должно приниматься исключительно этими специалистами. Тем не менее, рекомендуется обсудить объем любого корректирующего вмешательства на верхнечелюстной пазухе в каждом отдельном клиническом случае с ЛОР-врачами.

7. Методика прямой установки латеральных базальных имплантатов у пациентов с гнойным воспалением верхнечелюстной пазухи

Пациенты с рецидивирующим или хроническим воспалительным процессом в верхнечелюстной пазухе должны быть проинформированы о том, что рекомендуется провести лечение их заболевания до установки имплантатов. Однако трудно установить, правильно ли было проведено такое лечение, и будет ли оно успешным с точки зрения отдаленных результатов.

Установка больших имплантатов, имеющих шероховатую поверхность, в верхнечелюстную пазуху (включая пенетрацию слизистой пазухи и без выполнения синус-лифтинга) противопоказано при существующем или имеющемся в анамнезе рецидивирующем или хроническом воспалительном процессе в верхнечелюстной пазухе.

Консервативный подход:

Более консервативный подход заключается в имплантации при наличии имеющегося или предполагаемого воспалительного процесса в верхнечелюстной пазухе, которая становится возможной при использовании базальных винтовых имплантатов.

Эта методика включает транскортикальную остеофиксацию и использование локальных

дезинфицирующих средств (таких как повидон йод). Поскольку проблемы в верхнечелюстной

пазухе не являются целью данного вмешательства и ввиду этого остаются без коррекции

(за исключением применения минимальных доз 5% повидон йода в пораженной пазухе), часто

наблюдается персистирующий рецидивирующий или хронический верхнечелюстной синусит.

Поскольку проблемы в верхнечелюстной

пазухе не являются целью данного вмешательства и ввиду этого остаются без коррекции

(за исключением применения минимальных доз 5% повидон йода в пораженной пазухе), часто

наблюдается персистирующий рецидивирующий или хронический верхнечелюстной синусит.

Если возможно, следует избегать распространения воспалительного процесса в область 2-го и 3-его кортикального уровня.

Если дренаж пазухи через естественное соустье практически полностью блокирован, при имплантации в области верхнечелюстной пазухи может создаться угроза превышения дренажной емкости пазухи, что приведет к обострению воспаления.

Поскольку для латеральных базальных имплантатов типичен двойной характер заживления, инфекционный процесс в верхнечелюстной пазухе с большой долей вероятности будет препятствовать их заживлению (остеоинтеграции после заполнения пазов незрелой костной тканью). Для базальных винтовых имплантатов не свойственны эти недостатки, или они бывают выражены в гораздо меньшей степени.

Если состояние ухудшается на поздней стадии (после интеграции имплантатов), пациенту снова следует рекомендовать хирургическое лечение. В этом случае методом выбора будет один из следующих:

- эндоскопический способ расширения естественного соустья;

- создание дополнительного отверстия со стороны полости носа в верхнечелюстную пазуху.

Тогда как в тех случаях, когда в грануляционную ткань включены инородные тела (особенно, на расстоянии от дна верхнечелюстной пазухи), следует прибегать к радикальным мерам (модифицированная операция по Caldwell-Luc).

При эндоскопических вмешательствах, направленных на создание сообщения между верхнечелюстной

пазухой и полостью носа, фрагменты стоматологических материалов, как правило, не удаляются. Эти

вмешательства обеспечивают адекватную вентиляцию в подавляющем большинстве случаев, и инфекционный

процесс разрешается в 95% наблюдений, а выздоровление наступает в течение нескольких дней или недель. Все это без каких-либо дополнительных лечебных мероприятий.

Все это без каких-либо дополнительных лечебных мероприятий.

Вмешательства на верхнечелюстной пазухе клинически не затрагивают базальные имплантат, поскольку они выполняются только на мягких тканях в пазухе. Интегрированные и жестко фиксированные в кости полированные имплантаты не рассматриваются в качестве причины проблем, до тех пор пока дополнительные данные (например, признаки ретроградного периимплантита на КТ-сканах или других рентгенограммах, а также вертикальная подвижность имплантатов) не подтвердят их вовлечение в процесс.

Если выбран консервативный подход, пациента следует детально проинформировать о возможной необходимости дополнительного лечения верхнечелюстной пазухи, о том, что ЛОР-врачи могут не иметь представления о различных видах дентальной имплантации, а также об особенностях базальных имплантатов. Квалифицированный совет и помощь со стороны стоматологов можно ожидать только в том случае, если они прошли соответствующее обучение по установке имплантатов с кортикальной опорой.

8. Последствия медленного естественного расширения (пневматизации) или возможное увеличение костной массы в верхнечелюстной пазухе

В нижних отделах верхнечелюстной пазухи подобное расширение обычно описывается как «экспансия верхнечелюстной пазухи» или увеличение ее воздушности, что не отражает естественные причины данного процесса.

Любое хирургическое вмешательство в этой области запускает процессы моделирования и ремоделирования костной

ткани, что приводит к расширению верхнечелюстной пазухи и потере кости альвеолярного отростка верхней челюсти.

Ввиду этого, дополнительная атрофия наблюдается после имплантации, что в конечном итоге может даже привести к

расширению базального края верхнечелюстной пазухи настолько, что ранее установленная транскортикально резьба

базальных винтовых имплантатов полностью потеряет контакт с базальной кортикальной костной пластинкой

верхнечелюстной пазухи. Если это произойдет, эти имплантаты больше не будут играть роль в трансмиссии

жевательной нагрузки. Их можно удалить или снова вкрутить (докрутить) в кортикальную кость против часовой

стрелки (если позволяет ортопедическая конструкция).

Если это произойдет, эти имплантаты больше не будут играть роль в трансмиссии

жевательной нагрузки. Их можно удалить или снова вкрутить (докрутить) в кортикальную кость против часовой

стрелки (если позволяет ортопедическая конструкция).

Ранее остеоинтегрированные латеральные базальные имплантаты (которые не прикрепляются за пределами верхнечелюстной пазухи или скуло-альвеолярного гребня дополнительными винтами) также могут утратить контакт с кортикальной костью вследствие расширения верхнечелюстной пазухи (особенно в области первого и второго премоляров и первого моляра) и стать подвижными.

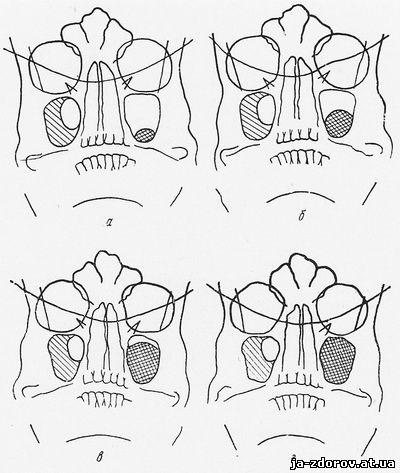

Иллюстрации. Y a и b. Однако строго противоположное развитие событий также может наблюдаться: если базальные/стратегические имплантаты установлены в основание верхнечелюстной пазухи, аугментация кости может наблюдаться в зоне имплантации. Для этого может быть две причины:

a. Если в ходе имплантации возникает кровотечение в верхнечелюстную пазуху, кровяной сгусток может стабилизироваться в пазухе и способствовать образованию незрелой костной ткани. В последующем в пазухе образуется новая кортикальная костная ткань, а кортикальная кость, которая изначально служила опорой для имплантатов, резорбируется: позиция имплантатов ослабляется.

b. Аналогичным образом, окклюзионная нагрузка, передаваемая на кость через имплантат, может привести к увеличению костной массы и улучшению качества кости. Но аугментация кости также может привести к ослаблению контакта имплантата с кортикальной костной тканью.

9. Хирургические методики и использование системных антибиотиков и местных дезинфицирующих средств

Когда фрезой сформирован канал доступа для установки имплантатов с кортикальной опорой, следует соблюдать осторожность, чтобы не потерять частицы кости при пенетрации в верхнечелюстную пазуху. Может быть полезным промыть внутрикостный канал 5% раствором повидон йода (povidone-iodine) до установки имплантата. Костные частички, введенные в пазуху таким образом, могут спровоцировать инфекционный процесс, если предоперационное состояние верхнечелюстной пазухи уже препятствовало самозаживлению.

Применение системных (пероральных) антибиотиков в качестве профилактической меры при имплантации не показало себя в качестве (безопасного) средства, обеспечивающего успех имплантации или предотвращающего воспаление в верхнечелюстной пазухе.

В оперативной травматологии и ортопедии для предотвращения местного инфекционного процесса рутинно используются местные дезинфицирующие средства, такие как повидон йод. Этот подход также рекомендуется при установке базальных имплантатов в любые отделы челюстей.

10. Краткое содержание

Необходимость в восстановительном хирургическом вмешательстве в области верхнечелюстной пазухи напрямую зависит о состояния самой пазухи или от наличия фрагментов после стоматологического лечения внутри этой анатомической структуры. Установка базальных винтовых имплантатов с опорой в кортикальной кости верхнечелюстной пазухи (остеофиксация) в настоящее время является наиболее современным методом лечения, даже если один из следующих патологических процессов обнаруживается в пазухе:

- Утолщение слищистой (мембраны Шнайдера)

- Полипоз

- Мукоцеле

- Остатки стоматологических материалов

Перед установкой латеральных базальных имплантатов через пазуху, клинические признаки инфекции в верхнечелюстной пазухе должны отсутствовать, а также в ней не должны обнаруживаться остатки пломбировочных материалов или другие инородные тела, поскольку двойной принцип успешного заживления этих имплантатов требует образования мозоли (callus). Интраоперационно следует проверить вентиляцию пазухи, например, используя тест с вдыханием через нос. Грануляционные ткани, полипы, мукоцеле, кисты и остатки дентальных имплантатов удаляются посредством вмешательства по Caldwell-Luc, обычно, в сочетании с установкой имплантата или имплантатов. Этот радикальный подход к лечению представляет собой современный уровень оперативных вмешательств. Поскольку в любом случае при установке латеральных базальных имплантатов откидывается лоскут, а установка имплантатов может, при необходимости, производиться через пазуху, минимальное увеличение объема операции за счет включения вмешательства по Caldwell-Luc не будет сопровождаться значительным увеличением ее инвазивности. Эта процедура значительно менее инвазивная, чем применение костных трансплантатов в виде блоков, когда значительно увеличивается риск и появляется болезненность в донорских участках.

Установка традиционных двухфазных дентальных имплантатов, когда их шероховатая внутрикостная поверхность пенетрирует слизистую пазухи, противопоказана. Это обычно приводит к рецидивирующему хроническому или острому инфекционному процессу в верхнечелюстной пазухе, а также к ретроградному периимплантиту.

Базальные винтовые имплантаты с полированными поверхностями, с другой стороны, могут быть установлены в верхнечелюстную пазуху или через нее (при опоре в скуловой кости), в соответствии с современным подходом. Резьба этих имплантатов должна захватывать второй или третий уровень кортикальной кости, так чтобы была достигнута стабильность при действии жевательной нагрузки (на растяжении и сжатие). При создании кортико-базальной опоры в дне верхнечелюстной пазухи апикальная часть резьбы будет автоматически локализоваться в верхнечелюстной пазухе. Это вмешательство соответствует таковым, традиционно выполняемым в оперативной травматологии и ортопедии, особенно, когда затронута верхнечелюстная пазуха. Кортикальное дно верхнечелюстной пазухи представляет собой область сниженной стабильности (второго) кортикального уровня. Следует устанавливать достаточное число стабилизирующих имплантатов. Необходимо также предусмотреть установку дополнительных имплантатов в безопасную зону кортикальной кости (такую как дно полости носа или тубероптеригоидная область).

Литературные источники

Konstantinovic V (2003): Aspekte der implantologischen Versorgung mit BOI im Bereich des Sinus maxillaris. ZMK, 19:568–575.

Richtsmeier WJ Top 10

Reasons for endoscopic maxillary sinus surgery failure

Laryngoscope 2001 Nov. 111: 1952-6; PMID 11801976.

Besch KJ (1999): Konsensus zu BOI; Schweiz Monatsschr Zahnm, 109:971–972

1 Die Стержни Стратегических имплантатов® могут быть гораздо более тонкими, поскольку это однокомпонентные имплантаты, при этом не требуется разъемное внутреннее соединение между абатментом и внутрикостным имплантатом. Кроме того, нет необходимости в увеличении внутрикостной поверхности, поскольку первичная перманентная остеофиксация обеспечивает достаточную стабильность имплантата.

Лечение хронического воспаления придаточных пазух носа

Фенестрацией называют расширение соустья пазухи. Эта операция используется при хронических синуситах. Лечение в клиниках Германии проводится с использованием эндоназального доступа. Это минимально травматичная и в то же время эффективная манипуляция, которая позволяет добиться полного выздоровления у большинства пациентов. Благодаря опыту врачей и хорошему оборудованию, правильному выбору лечебной тактики риск рецидива после фенестрации пазух носа будет минимальным.

Показания

В основном данное хирургическое вмешательство выполняется у пациентов с хроническими гайморитами, реже – с воспалением других околоносовых пазух. Всего таковых существует четыре. Помимо гайморовой, или верхнечелюстной, пазухи носа это:

- Лобные

- Клиновидные

- Решетчатые

Все они парные. Пазухи представляют собой полости внутри кости. Они покрыты слизистой оболочкой. В норме каждая пазуха сообщается с носовыми ходами, а соответственно и с внешней средой. Так обеспечивается их нормальная аэрация (доступ воздуха) и отток секрета в носовую полость. Эти соединения называются соустьями.

Воспалительный процесс в придаточных пазухах называют синуситом. Это общее обозначение заболевания. Существуют также отдельные термины, подразумевающие воспаление в той или иной пазухе. Воспалительный процесс гайморовой пазухи называют гайморитом, лобной – фронтитом, клиновидной – сфеноидитом, решетчатой – этмоидитом.

У детей чаще всего воспаляется решетчатая пазуха. У взрослых это гайморова (верхнечелюстная) пазуха. Не всегда в патологический процесс вовлекается только один из синусов. Они сообщаются, поэтому нередко одновременно воспаляются 2 пазухи и больше. Если же воспалены все сразу, то такое состояние называется пансинусит.

Цели операции

Чаще всего фенестрация выполняется при хроническом гайморите. Эта форма заболевания отличается от острой патологии тем, что сопровождается постоянными рецидивами. Они связаны с изменениями слизистой оболочки и наличием хронического очага инфекции. Это результат нарушения дренажа и аэрации пазухи.

При острой форме воспаления обычно достаточно назначения антибиотиков. В данном случае сужение соустья является временным. После затухания воспалительных явлений, нормализации носового дыхания и уничтожения патогенной микрофлоры происходит нормализация оттока секрета гайморовой пазухи. Если возникает необходимость в хирургическом лечении, проводится пункция (прокол).

При хроническом гайморите ситуация иная. Заболевание протекает годами, время от времени обостряясь. Это связано с патологическими изменениями слизистой, а также соустья верхнечелюстной пазухи. Оно закрывается, а отток секрета нарушается. Из-за этого прогрессируют воспалительные изменения, которые, в свою очередь, усугубляют нарушение аэрации полости внутри кости.

Ситуацию можно исправить, если обеспечить отток содержимого пазухи. Это делают хирургическими методами. В зависимости от ситуации используются разные типы вмешательств. Предпочтение отдают наименее радикальным хирургическим операциям, в том числе фенестрации верхнечелюстной пазухи. Она не приводит к атрофическим изменениям слизистой с последующим нарушением основных функций носовой полости.

В наиболее благоприятном случае результатом операции является полное излечение хронического синусита. У большинства пациентов заболевание больше не обостряется.

Можно ли обойтись без операции?

Многие люди боятся хирургических вмешательств. Они опасаются осложнений, неприятных ощущений, реабилитационного периода. Поэтому не всегда сразу решаются на операцию. Но лечение хронического воспаления носовых и придаточных пазух носа методом фенестрации должно проводиться как можно раньше. В противном случае возможны неблагоприятные последствия:

- Необратимые изменения слизистой, в результате чего врачу придется делать более радикальную операцию с ее удалением

- Аллергизация организма

- Распространение инфекции на глаза, органы дыхательной системы, включая бронхи и легкие

- Изменения в системе местного и гуморального иммунитета

Отоларингологи делят пациентов на несколько категорий, в зависимости от степени запущенности заболевания.

Наиболее благоприятные исходы отмечаются у пациентов молодого возраста, с давностью заболевания меньше 5 лет. Морфологические изменения слизистой у них обратимы. При осмотре с помощью синусоскопии отмечается ее покраснение, утолщение. Присутствует гнойное отделяемое. Однако после проведения фенестрации мукоцилиарный транспорт восстанавливается. Слизистая оболочка полностью приходит в норму. Ее удаление не требуется, так как все патологические изменения достаточно быстро регрессируют после операции. Благодаря использованию медикаментозной терапии нормализуется функция мерцательного эпителия.

Во вторую группу пациентов входят те, кто болеет свыше 5 лет. У них проведение фенестрации позволяет добиться выздоровления не всегда. В ходе операции приходится дополнительно удалять гипертрофированные очаги слизистой оболочки. Полное восстановление функции эпителия невозможно.

Третья группа пациентов – пациенты среднего или пожилого возраста, которые заболели более 5 лет назад. Из-за сниженной реактивности организма у них обнаруживаются необратимые изменения слизистой. У них выявляются кисты, гиалинизация сосудов, фиброз базальной мембраны. Просвет пазухи уменьшен из-за полипов. Мукоцилиарный транспорт полностью отсутствует. В этом случае приходится проводить более обширную операцию. Почти всегда выполняется гайморотомия, так как она позволяет удалить все измененные участки слизистой.

Таким образом, чем раньше выполнена операция, тем более щадящей она будет. Пациенты быстрее восстанавливаются. Меньше риск осложнений. Меньше остаточных явлений. А также возможно восстановление функции носовой полости в полной мере после проведения операции и необходимой медикаментозной терапии.

Преимущества лечения в Германии

Для проведения фенестрации околоносовых пазух многие предпочитают обращаться в клиники Германии. Здесь процедура проводится с использованием современного оборудования. Это эндоскопическая операция. Она не требует больших разрезов и минимально повреждает мягкие ткани.

В Германии врачи применяют щадящие техники при работе с костной тканью. Новое соустье формируется в минимальном размере, достаточном для профилактики рецидива синусита в будущем. В то же время небольшой размер соустья позволяет избежать дальнейших атрофических процессов слизистой.

Фенестрация является более безопасной операцией, чем классические вмешательства, выполняемые при хронических синуситах. Кроме того, она более эффективна. Исследования показывают, что в отдаленном послеоперационном периоде расширенное соустье сохраняется у 90-98% пациентов. В то же время традиционные вмешательства не дают рецидивов лишь в 50-76% случаев.

Операция может проводиться под местным или общим наркозом. Выбор способа обезболивания зависит от объема вмешательства. В любом случае оно будет качественным, чтобы у пациента не сохранилось негативных воспоминаний об операции.

В послеоперационном периоде человеку обеспечивается хороший уход. Проводится промывание пазух. Назначается медикаментозная терапия. Палаты немецких клиник оснащены всем необходимым для полноценного восстановления.

Организация лечения

В Германии используются новейшие технологии, работают лучшие врачи мира, проводятся самые современные операции, включая фенестрацию придаточных пазух носа. Многие пациенты предпочитают отправиться на лечение именно в эту страну, так как это позволяет добиться лучших результатов, снизить риск рецидива хронического синусита до минимума, а также минимизировать вероятность осложнений.

Если Вы желаете отправиться на лечение в Германию, в этом Вам поможет компания Booking Health. Мы лидеры в сфере медицинского туризма. При обращении к нам Вы получаете множество преимуществ:

- Мы выберем для Вас именно ту клинику, которая специализируется на проведении подобного рода операций, имеет лучшую статистику безрецидивного выздоровления

- Поможем установить коммуникацию с администрацией клиники и Вашим лечащим врачом

- На 50% сокращается стоимость лечения, потому что мы договоримся о выгодной цене операции, всех лечебных и восстановительных мероприятий, без надбавок и коэффициентов для иностранных пациентов

- Когда будет проводиться диагностика заболевания, Вам не нужно будет повторно сдавать анализы и проходить инструментальные обследования, которые были проведены ранее

- Вы сможете пройти лечение в Германии в ближайшее время – мы сократим время ожидания врачебной помощи

- Мы поможем Вам приобрести и переслать в свою страну препараты

- Программа лечения находится под нашим полным контролем

- При необходимости организуем дополнительные диагностические и лечебные процедуры

- Обеспечим коммуникацию с врачами клиники после завершения терапевтической программы, для контроля результатов лечения

- Организуем сервис высокого уровня: трансфер из аэропорта в клинику, бронирование авиабилетов и гостиницы

Все финансовые взаимоотношения прозрачны. Вы в любой момент сможете узнать, на какие процедуры расходуются Ваши средства. Все, что не будет израсходовано, вернется на Ваш банковский счет.

Выбирайте лечение за рубежом и Вы, несомненно, получите отличный результат!

Авторы: Доктор Надежда Иванисова, Доктор Сергей Пащенко

Читайте:

Почему Booking Health – Вопросы и ответы

Общая хирургия в Германии

Зимний отдых за границей с пользой для здоровья

Лечение суставов в Германии – эффективные методики

Отправить запрос на лечение

СИНУСИТ

СИНУСИТ

Синусит-воспаление одной или нескольких придаточных пазух носа.

В организме человека имеется 5 придаточных пазух носа, это такие как верхнечелюстная (гайморова), фронтальная, решетчатая (представляют собой ячеистую структуру, напоминающую соты), сфеноидальная.

При воспалении пазух заболевания будут соответствующие: гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит. При воспалении нескольких пазух ЛОР врачи, как правило, называют данную патологию общим словом – синусит. Каждая пазуха устроена таким образом, что имеет сообщение с полостью носа в виде соустьев, которые выполняют роль дренажа: вся слизь, вырабатываемая в пазухах носа выводится из них через эти соустья, не застаивается в пазухах и не вызывает воспаления.

Одной из основных причин развития синуситов является закупорка этих соустьев по причине отека, полипов в полости носа, например, при вирусной инфекции, полипах носа. Слизь скапливается в придаточных пазухах носа, а она является хорошей питательной средой для размножения многих видов болезнетворных микроорганизмов.

В результате чего возникает воспаление (гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит).

Лечение

Как правило, лечение любого синусита начинается с назначения антибиотиков широкого спектра действия. И зачастую, пациентам ЛОР врачи рекомендуют выполнить пункцию(прокол)гайморовой пазухи. Делать прокол или нет? Самый больной вопрос для наших пациентов. Бытует мнение о том, что если сделать один раз прокол, то обострение гайморита будет каждый год. С профессиональной, медицинской точки зрения этому предположению нет объяснения! Статистические данные свидетельствуют о том, у пациентов, которым ранее не была выполнена пункция гайморовых пазух, обострения гайморита встречаются с одинаковой частотой, что и у пациентов, которым пункция (прокол) не проводились. Как уже было сказано, причинами обострения гайморита является блок, закупорка естественного соустья, которая может быть вследствие отека, полипов, то есть хронического процесса в пазухе. Причинами же развития хронического процесса может быть, например, искривление носовой перегородки, хронический ринит, которые приводят к изменению аэрации в полости носа и нарушению носового цикла ( http://twillin.com/text/nosovoj-cikl.html).

Однако, пункция гайморовой пазухи не всегда показана. Ее необходимо выполнять исключительно по показаниям, которые определяет ЛОР врач (выраженная головная боль, чувство «распирания», давления в проекции щеки, повышение температуры тела и др.) и при наличии показаний, эта процедура хотя и неприятная, но очень эффективная. И если Вы сомневаетесь, выполнять прокол или нет, то обратитесь к другому квалифицированному ЛОР врачу.

Хирургическое лечение

Если пациенту показана операция по поводу хронического синусита, то одним из современных, малотравматичных методов хирургического лечения является эндоскопическая ринохиургия.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РИНОХИРУРГИЯ

Эндоскопическая ринохирургия является одним из приоритетных направлений в оперативной оториноларингологии, и применяется при ряде хронических заболеваний околоносовых пазух, таких как гнойные, полипозные, полипозно-гнойные синуситы, кисты и др. Анатомическое строение полости носа и околоносовых пазух крайне сложно, и только применение современной эндоскопической техники позволяет полностью выявить и устранить большинство дефектов. Оперативное пособие при данных видах патологии называется эндоскопической полисинусотомией. Объем операции зависит от количества пораженных пазух и степени вовлечения их в патологический процесс. В целом, операция направлена на удаление всех патологических тканей – полипов, кист, папиллом, гипертрофированных участков слизистой оболочки, патологического экссудата – гноя, слизи, грибковых тел; и создание в конечном итоге анатомии, максимально приближенной к нормальной. Следует упомянуть, что эндоскопические вмешательства проводятся через естественные носовые пути, либо через небольшие проколы в слизистой оболочке и кости под губой, что является наиболее физиологично и щадяще для пациента, и значительно укорачивает сроки послеоперационной реабилитации. Еще одним из современных и инновационных методов лечения хронического гнойного гайморита и фронтита является баллонная синусопластика, основанная на использовании специальных баллонных катетеров для расширения естественных соустьев пазух носа. Методика имеет преимущества перед традиционными методами лечения, так менее травматична, позволяет сохранять естественную анатомию пазух и слизистую оболочку, снижает риск повреждения слизистой оболочки и сохраняет функцию пазух, снижает кровопотерю во время операции. Восстановительный период при использовании метода составляет 24 часа

Техника выполнения баллонной синусопластики

(www.lor-zone.ru)

Хирург под эндоскопическим наблюдением вводит в носовую полость пациента гибкий тонкий катетер и с помощью специального шприца с манометром надувает маленький баллончик, который расширяет устья пазух, создавая, таким образом, постоянный проход для скопившейся слизи. После этой процедуры пазуху легко промыть от содержимого с помощью гибкого ирригационного катетера. После операции практически нет кровотечения и болей, сохраняется целостность анатомических структур, значительно снижается риск интра- и постоперационных осложнений, и пациент, как правило, уходит домой в тот же день. Данная методика нетравматична, безопасна и проста по сравнению с традиционными видами хирургического лечения. Семилетний опыт применения методики в США, Великобритании и других странах показал, что баллонная синусоплстика является эффективным и безопасным способом лечения синуситов.

Уважаемые пациенты, показания к тому или иному лечению (консервативному, оперативному) определяет квалифицированный ЛОР врач.

Гайморовая пазуха – Maxillary sinus

Самый большой из придаточных пазух носа, впадает в средний проход носа.

В форме пирамиды верхнечелюстной пазухи (или антрума из Highmore ) является самым большим из придаточных пазух носа , и стекает в середине прохода носа через osteomeatal комплекса.

Структура

Это самая большая воздушная пазуха в организме. Эта пазуха, расположенная в теле верхней челюсти , имеет три углубления: альвеолярное углубление, направленное снизу, ограниченное альвеолярным отростком верхней челюсти; скуловое углубление, заостренное сбоку, ограниченное скуловой костью ; и подглазничное углубление, направленное вверх, ограниченное нижней глазничной поверхностью верхней челюсти . Медиальная стенка состоит в основном из хряща . Дренажные устья расположены высоко на медиальной стенке и открываются в полулунный перерыв боковой носовой полости ; из-за положения устьев, сила тяжести не может дренировать содержимое гайморовой пазухи при вертикальном положении головы (см. патологию). Устье гайморовой пазухи находится высоко на медиальной стенке и в среднем составляет 2,4 мм в диаметре; со средним объемом около 10 мл.

Синус выстлан слизистой надкостницы с ресничками, которые направляются к устью. Эту мембранную выстилку также называют шнайдеровской мембраной , которая гистологически представляет собой биламинарную мембрану с псевдостратифицированными реснитчатыми столбчатыми эпителиальными клетками на внутренней (или кавернозной) стороне и надкостницей на костной стороне. Размер носовых пазух варьируется в разных черепах и даже на двух сторонах одного черепа.

Подглазничный канал обычно выступающая в полость , как хорошо заметный хребет простирается от крыши к передней стенке; дополнительные гребни иногда видны на задней стенке полости и возникают из-за альвеолярных каналов .

Слизистые оболочки получают свои постганглионарные парасимпатические нервные волокна для слизистой секреции из крылонебного ганглия. Преганглионарные парасимпатические волокна идут к этому ганглию через большой каменистый нерв (ветвь лицевого нерва ) и нерв крыловидного канала. Верхние альвеолярные (передний, средний и задний) нервы, ветви верхнечелюстного нерва обеспечивают сенсорную иннервацию .

Стены

Носовая стенка или основание гайморовой пазухи представляет собой в разъединенной кости большое отверстие неправильной формы, сообщающееся с полостью носа . В сочлененном черепе это отверстие значительно уменьшено следующими костями:

Пазуха сообщается через отверстие в полулунный перерыв на боковой стенке носа.

На задней стенке расположены альвеолярные каналы , передающие задние верхние альвеолярные сосуды и нервы к коренным зубам.

Верхнечелюстная пазуха обычно видна выше уровня премоляров и коренных зубов на верхней челюсти . Эта стоматологическая рентгеновская пленка показывает, как в отсутствие второго премоляра и первого моляра пазухи пневматизировались и расширялись по направлению к гребню альвеолярного отростка (месту, где кость встречается с тканью десны).Дно образовано альвеолярным отростком и, если пазуха среднего размера, находится на уровне дна носа; если пазуха большая, она опускается ниже этого уровня. В дно антрального отдела выступают несколько конических отростков, соответствующих корням первого и второго коренных зубов верхней челюсти ; в некоторых случаях пол может быть перфорирован вершинами зубов.

Крыша образована полом орбиты. Его пересекают подглазничные нервы и сосуды.

Разработка

Это первая пазуха, которая выглядит как неглубокая бороздка. При рождении его размеры около 7 * 4 * 4 мм. Он продолжает развиваться в детстве со скоростью 2 мм в год по вертикали и 3 мм в переднезаднем направлении. Окончательного размера он достигает на семнадцатом-восемнадцатом году жизни.

Клиническое значение

Гайморит

КТ головного мозга, показывающая уровень жидкости и воздуха в двусторонних верхнечелюстных пазухах после травмы головного мозга. Верхнечелюстной синусит также показывает аналогичное скопление жидкости и воздуха, и его следует исключить из анамнеза.Верхнечелюстной синусит является воспаление верхнечелюстных пазух. Эти симптомы синусита являются головная боль, как правило , вблизи пораженной пазухи, и зловонные носовой или глоточной разряд, возможно , с некоторыми системными признаками инфекции , такие как лихорадка и слабость. Кожа над пораженной пазухой может быть нежной, горячей и даже покрасневшей из-за воспалительного процесса в этой области. На рентгенограммах обычно наблюдается помутнение (или помутнение) обычно полупрозрачного синуса из-за задержанной слизи.

Верхнечелюстной синусит является обычным явлением из-за близкого анатомического родства лобной пазухи, передней решетчатой пазухи и верхнечелюстных зубов, что способствует легкому распространению инфекции. Дифференциальная диагностика стоматологических проблем должна проводиться из-за непосредственной близости к зубам, поскольку боль от синусита может казаться зубной. Кроме того, дренажное отверстие находится рядом с кровлей пазухи, поэтому гайморовая пазуха плохо дренирует и инфекция развивается легче. Верхнечелюстная пазуха может стекать в рот через ненормальное отверстие, ороантральный свищ , что представляет особый риск после удаления зуба.

Оро-антральная коммуникация (ОАК)

ОАК – это ненормальная физическая связь между гайморовой пазухой и ртом. Это отверстие присутствует только тогда, когда структуры, которые обычно разделяют ротовую полость и пазуху на 2 отдельных отсека, утрачены.

Есть много причин OAC. Наиболее частая причина – удаление заднего (верхнего) премоляра или коренного зуба верхней челюсти . Другие причины включают травму, патологию (например, опухоли или кисты), инфекцию или ятрогенное повреждение во время операции. Ятрогенные повреждения во время стоматологического лечения составляют почти половину случаев стоматологического гайморита. Между корнями верхних задних зубов и дном гайморовой пазухи всегда есть тонкий слой слизистой оболочки ( шнайдерова перепонка ) и обычно кости. Однако толщина кости у разных людей может варьироваться от полного отсутствия до толщины 12 мм. Следовательно, у некоторых людей мембрана +/- костное дно пазухи может легко перфорироваться, создавая отверстие во рту при удалении зуба.

ППК размером менее 2 мм может зажить спонтанно, например, при закрытии отверстия. Те, которые больше 2 мм, имеют более высокий шанс развиться в ороантральный свищ (OAF) . Пассаж определяется как OAF только в том случае, если он устойчивый и выстлан эпителием . Эпителизация происходит, когда ОАК сохраняется в течение как минимум 2–3 дней, а эпителиальные клетки ротовой полости пролиферируют до дефекта. Большие дефекты (более 2 мм) следует как можно скорее закрыть хирургическим путем, чтобы избежать скопления пищи и слюны, которые могут загрязнить верхнечелюстную пазуху и привести к инфекции (синуситу). Для лечения OAF могут использоваться различные хирургические методы, но наиболее распространенными являются вытягивание и сшивание некоторых мягких тканей десны, чтобы закрыть отверстие (например, лоскут мягких тканей).

Лечение синусита

Традиционно для лечения острого гайморита обычно назначают цефалоспориновый антибиотик широкого спектра действия, устойчивый к бета-лактамазе, в течение 10 дней. Недавние исследования показали, что причина хронических инфекций носовых пазух лежит в носовой слизи, а не в тканях носа и носовых пазух, на которые распространяется стандартное лечение. Это свидетельствует о положительном эффекте лечения, которое нацелено в первую очередь на основное и предположительно вызывающее повреждение воспаление слизистой оболочки носа и пазух, а не на вторичную бактериальную инфекцию, которая была основной целью прошлых методов лечения этого заболевания. Кроме того, хирургические процедуры при хронических инфекциях носовых пазух теперь заменяются прямым удалением слизи, которая содержит токсины из воспалительных клеток, а не из воспаленной ткани во время операции. Если оставить слизь позади, это может привести к раннему рецидиву хронической инфекции носовых пазух. Если проводится какое-либо хирургическое вмешательство, то необходимо увеличить устье в боковых стенках носовой полости, создав адекватный дренаж.

Рак

Рак гайморовой пазухи может поражать небо и вызывать зубную боль. Он также может блокировать носослезный канал. Распространение опухоли на орбиту вызывает проптоз .

Рак гайморовой пазухи, распространившийся на головной мозг

Рак гайморовой пазухи, распространившийся на лимфатические узлы

Возраст

С возрастом увеличивающаяся верхнечелюстная пазуха может даже начать окружать корни задних зубов верхней челюсти и расширять свои края в тело скуловой кости. Если задние зубы верхней челюсти потеряны, верхнечелюстная пазуха может расшириться еще больше, истончая костное дно альвеолярного отростка, так что остается только тонкая костная оболочка.

История

Верхнечелюстная пазуха была впервые обнаружена и проиллюстрирована Леонардо да Винчи , но самое раннее приписывание значения было дано Натаниэлю Хаймору , британскому хирургу и анатому, который подробно описал ее в своем трактате 1651 года.

Смотрите также

Рекомендации

внешняя ссылка

Гайморовы пазухи: особенности строения, функции, заболевания, лечение | Все о ЛОР заболеваниях

Множество отоларингологических заболеваний касаются гайморовой пазухи. Что такое гайморовы пазухи? Это парный орган, который находиться в верхнечелюстной кости и располагается близко к глазам. К этой части тела необходимо относиться с особым вниманием, так как, если гайморова полость воспаляется, могут возникнуть серьезные осложнения.

Особенности строения и функции полостей

На вопрос где находятся гайморовы пазухи, можно ответить так: расположение органа внутри верхней челюсти. Он представлен в форме

неправильной четырехгранной пирамиды. Объем каждой пазухи до 18 кубических сантиметров. У человека они могут иметь разные размеры.

Внутренний слой органа состоит из мерцательного цилиндрического эпителия.

Строение гайморовых пазух непростое. Они состоят из:

- Носовой стенки. Ее еще называют медиальной. В ее составе кости, которые постепенно переходят в слизистую. С носовым ходом эта стенка соединяется через специальное отверстие.

- Передней или лицевой стенки. Ее покрывают ткани щек, поэтому по плотности она выше остальных стенок.

- Глазничной стенки. Она очень тонкая и содержит венозные сосуды и подглазничный нерв. Поэтому, если возникнет заболевание, есть риск развития осложнений для глаз и оболочки мозга.

- Задней стенки. Она довольно плотная и располагается с крылонебным узлом, верхнечелюстной артерией и верхнечелюстным нервом.

- Нижней стенки. Находится на уровне носа, но может располагаться и ниже. В этом случае корни зубов могут выступать внутрь стенки гайморовой пазухи.

Предназначение гайморовых пазух для организма человека еще не полностью изучено. Все функции, которые объясняют, для чего нужны пазухи, разделили на две группы.

Первая называется наружной и к ней относят:

- способность обеспечивать слизью, защищать носовую полость от патогенных микроорганизмов;

- участие в формировании речи человека;

- рефлекторную функцию;

- участие в процессе обоняния;

- регулирование давления внутри носовой полости.

Из-за пустот в черепе, кости верхней челюсти не настолько тяжелы, как нижней.

Вторая группа функций называется внутренней. Они отвечают за дренирование и вентиляцию. Придаточные пазухи не могут нормально работать, если не происходит постоянное дренирование и воздухообмен.Когда в носовой проход попадает поток воздуха, то в пределах стенок гайморовой пазухи происходит воздухообмен. Особенности анатомической формы синусов не позволяют воздуху во время вдоха попадать к ним внутрь.

Уникальная анатомия гайморовых пазух позволяет им обеспечивать нормальное носовое дыхание. В верхнечелюстном пространстве находиться мерцательный эпителий который способствует продвижению слизи, гноя и чужеродных частиц в носоглотку через соустье.

Если возникли нарушения процессов воздухообмена и дренирования в придаточных пазухах, то под их влиянием развиваются различные патологии.

Соустье, находящейся в носу, может менять свои размеры. При отеке слизистой оболочки эта часть носа расширяется. Если она постоянно находится в таком состоянии, то струи воздуха будут попадать в одну и ту же точку и могут образоваться кисты.

Сужение соустья происходит:

- В результате сильного отека при вирусных заболеваниях.

- Если в органе есть полипы, опухоли и другие патологии.

- По причине врожденных особенностей строения органа.

Из-за сужения хода слизь начинает застаиваться внутри, пазухи воспаляются, в них начинает накапливаться жидкость, гной, что свидетельствует о том, что начал развиваться гайморит.

Основные причины развития патологии

Воспаление гайморовой пазухи называют гайморитом. Патологический процесс в большинстве случаев развивается по причине попадания в орган инфекции во время дыхания или через кровь. Существует множество факторов, которые могут спровоцировать развитие проблемы.

Воспаление гайморовых пазух может возникнуть в результате:

- Не до конца вылеченного насморка.

- Попадания вирусов и болезнетворных бактерий в носоглотку.

- Острой респираторно-вирусной инфекции, гриппа или простуды.

- Если кости челюсти были травмированы.

- Работы на вредных производствах.

- Пребывания в условиях теплого и сухого воздуха.

- Плохой гигиены полости рта.

- Переохлаждений организма.

- Нарушений функций иммунной системы.

- Ухудшения работы секреторных желез.

- Аллергической реакции.

- Образования полипов и аденоидов в пазухах.

- Поражения слизистой грибком, туберкулеза и опухолей.

К развитию синусита у человека может привести применение сосудосуживающих капель для лечения ринита на протяжении длительного времени.

Как проявляется болезнь

Если болит гайморова пазуха, то необходимо пройти обследование, так как, возможно, это проявляется гайморит. Воспалительный процесс может поражать пазухи слева, справа и сразу с двух сторон.

С развитием болезни гайморовых пазух самочувствие больного ухудшается. Особенно плохо он начинает себя чувствовать вечером. Главные симптомы заболевания это:

- Наличие выделений из носового прохода с примесями слизи и гноя.

- Сдавливание на лице в области переносицы, которое ощущается более ярко, если наклонить голову.

- Чувство полной заложенности носа, или с правой, или левой стороны.

- Нарушение памяти и сна.

- Повышение температуры тела до 40 градусов. Этот симптом развивается в острой форме воспаления.

- Повышенная утомляемость, снижение трудоспособности, вялость, апатия.

- Боль. Неприятные ощущения нарушают качество жизни. Болят виски, нос, десны, глаза, постепенно неприятные ощущения охватывают всю голову.

- Нарушения дыхания.

- Появление гнусавого голоса.

При патологии гайморовых пазух выделения из носа могут быть очень сильными. Это происходит в результате скопления в полости носа сгустков крови, слизи и гноя. О том, на какой стадии развития находится воспалительный процесс, определяют в зависимости от цвета жидкости:

- Если выделения белого цвета, то предполагают, что болезнь только начала развиваться или больной выздоравливает.

- По зеленым выделениям определяют острый воспалительный процесс.

- Желтый секрет свидетельствует о присутствии в нем примесей гноя. Это опасная форма и лечить ее нужно незамедлительно.

В тяжелых случаях открываются кровотечения.

При наличии прожилок крови в выделениях или сгустков необходим срочный осмотр и лечение. Так как гайморова пазуха расположена возле важных органов, то осложнения могут быть довольно серьезными.

Синусит может быть:

- Риногенным. Его развитие начинает, если человек страдает вирусной инфекцией, гриппом или насморком. Это вид воспалительного процесса возникает у большей части больных гайморитом.

- Полипозным. Он появляется, когда в носовой полости образовываются полипы. Это приводит к нарушению естественных процессов в носу и сопровождается чувством заложенности.

- Аллергическим. Этот вид значит, что гайморитные пазухи воспалились под воздействием негативного влияния окружающей среды. В основном, это сезонная проблема, которая беспокоит людей весной и осенью.

- Одинтогенным. Патологический процесс в гайморовых пазухах носа возникает при воспалении придаточных полостей вследствие заражения стафилококком, стрептококком или кишечной палочкой. Болезнь обычно развивается, если человек не соблюдает правила гигиены рта.

Перед тем, как проводить лечение, должны определить причину проблемы и устранить ее.

Способы устранения воспаления

Лечение гайморита проводят с помощью:

- Специальных медикаментов.

- Физиотерапевтических процедур.

- Народных методов.

- Профилактических мероприятий.

Терапия гайморовых пазух с помощью медикаментов состоит из таких шагов:

- При инфекционном происхождении заболевания назначают антибактериальные назальные спреи или внутримышечные инъекции. Обычно используют Сульбацин, Уназин или Амоксиклав. В случае острого инфекционного процесса лечение проводится с помощью препарата группы пенициллинов Амоксициллина.

- Для снятия отека применяют противоотечные средства. Например, Фенилэфрин, Оксиметазолин, Леконил или Назол.

- При аллергическом происхождении гайморита нужны антигистаминные препараты. Они оказывают седативное действие. Таким свойствами обладают Лоратадин, Кестин и другие средства.

- Устранение болезненных проявлений патологии посуществляют с помощью Ибупрофена, Аспирина, Парацетамола.

- Чтобы ускорить выход слизи из пазух назначают муколитические средства. Это Амброксол, Ацетилцистеин, Корень солодки.

Чтобы пазухи гайморовы быстрее вылечить от патологического процесса помогут следующие рекомендации:

- Для предотвращения обезвоживания и усиления защитных сил организма нужно употреблять много жидкости. Чтобы слизь не скапливалась в носу, лучше употреблять чай из ромашки.

- Хороший эффект дают паровые ингаляции с применением отварного картофеля или эфирных масел. Необходимо накрыть голову полотенцем и дышать паром.

- Нужно помнить, что применение паровых ингаляций разрешено на начальных этапах развития болезни. При наличии гноя эта процедура может ухудшить течение патологии.

- Больной должен находиться в постели до выздоровления и оградить себя от холодного воздуха.

- Воздух в помещении должен быть достаточно увлажненным.

- Регулярно промывать нос. Эта процедура избавит от заложенности и быстрее очистит пазухи. Промывания можно делать антисептическим средствами вроде Мирамистина, Фурацилина, раствором из морской соли.

- Важно избегать физических нагрузок.

- При необходимости высморкаться процедуру проводить нужно аккуратно, так как открывающееся пространство в пазухах может полностью заполниться гноем и закупориться.

Если препараты не помогли, то проводят пункцию гайморовой пазухи. В ее полость вводят иглу, которая устраняет гной. Таким же способом могут вводить и препараты, после чего их действие будет более выраженным.

Для получения хорошего результата процедуру нужно повторять несколько раз. Эта методика довольно болезненна, но без нее добиться выздоровления невозможно.

Осложнения и профилактика

Что делать при гайморите? В первую очередь идти к врачу, так как несвоевременное лечение может стать причиной развития хронических мигреней, нарушений зрения и слуха, абсцесса глазницы, флегмоны, внутричерепного абсцесса, менингита и сепсиса, хронической усталости.

Для профилактики заболеваний гайморовых пазух нужно:

- Избегать переохлаждений.

- Делать прививку от гриппа. Многие не понимают, зачем это нужно. Но благодаря вакцинации можно избежать развития заболевания и его осложнений.

- До конца лечить насморк и другие болезни, которые могут вызвать гайморит.

При первых симптомах нарушений нужно пойти к отоларингологу.

Оториноларингологическое отделение. Платные услуги — Новосибирская областная больница

В арсенале методов обследования больных: компьютерная и магнитно-резонансная томография, тимпанометрия и исследование акустического рефлекса среднего уха, аудиометрия, риноманоманометрия. Оперативные технологии включают применение современного микроскопа OPTON (Zeiss), скоростной бормашины, шейвера (микродебридера), операционной рино- и ларингоскопии, микрохирургии уха, носа, околоносовых пазух и гортани.

Освоены и успешно применяются самые современные хирургические технологии, в том числе методы микрохирургии уха, малоинвазивной хирургии полости носа и околоносовых пазух, гортани. Разработаны новые методы операций при аденоидах, стенозах гортани и трахеи. Все операции проводятся под общим обезболиванием, включая операции на полости носа, околоносовых пазухах. Использование принципов минимально инвазивной хирургии позволяет выполнять одновременно несколько операций в полости носа, то есть производить одномоментную полную реконструкцию внутриносовых структур, что дает пациенту возможность избежать повторных операций.

Выполняются следующие оперативные вмешательства:

-

Эндоскопическая полисинусотомия

-

Операция при полипозном и/или гнойном воспалении в околоносовых пазухах верхнечелюстных (гайморовых), решетчатых, лобных и клиновидных, выполняется под контролем современной оптики при использовании техники минимально инвазивной хирургии.

-

Балонная синусопластика – малоинвазивная процедура, позволяющая открыть соустье околоносовых пазух при помощи баллона. Преимуществом данного метода является минимальная травматизация слизистой оболочки, а также отсутствие необходимости послеоперационного долечивания.

-

Эндоскопическое удаление кисты или инородного тела верхнечелюстной пазухи – операция выполняется под контролем зрения, через естественное соустье, без дополнительных разрезов.

-

Септопластика – операция по коррекции носовой перегородки при сохранении ее костного и хрящевого остова.

-

Эндоскопическая трансназальная дакриоцисториностомия, вмешательство при хронической непроходимости слезных путей и хроническом дакриоцистите, выполняется без травм кожных покровов, с высоким функциональным результатом.

-

Эндоскопическая шейверная аденоидэктомия – выполняется под эндоскопическим контролем, при минимальном кровотечении. Обеспечивает надежный, безрецидивный результат. Незаменима при повторных операциях из-за рецидивов аденоидов, а также при наличии проблем с патологией среднего уха.

-

Стапедопластика – выполняется по поводу отсутствия подвижности одной из слуховых косточек – стремени, вмешательство осуществляется через слуховой проход, под контролем микроскопа производится замена неподвижного стремени титановым протезом «Kurz».

-

Тимпанопластика – выполняется по поводу хронического среднего отита, под контролем микроскопа, при помощи бормашины резецируются измененные костные фрагменты, закрывается перфорация барабанной перепонки. При необходимости оперативное вмешательство дополняется протезированием цепи слуховых косточек титановым протезом «Kurz».

-

Микрохирургические операции на гортани – микроскопическое эндоларингиальное удаление доброкачественных опухолей гортани, функциональные вмешательства при хроническом ларингите, папилломатозе гортани, стенозах гортани и трахеи.